Инфильтративно-воспалительные изменения слизистой обеих верхнечелестной пазухи носа

Верхнечелюстной синусит: симптомы и правила лечения

Воспаление слизистых оболочек в верхнечелюстных (гайморовых) пазухах называют верхнечелюстным синуситом или гайморитом.

Воспалительный процесс охватывает как слизистые, так и подслизистые, надкостные и костные ткани в районе верхней челюсти.

Согласно статистическим данным, эта болезнь встречается чаще других заболеваний, связанных с носовыми полостями. Причем подвержены данной патологии любые пациенты вне зависимости от возраста.

Какие бывают виды верхнечелюстного синусита?

По этиологии верхнечелюстной синусит подразделяется на следующие разновидности:

- Риногенный. Такая форма заболевания может развиться на фоне насморка, грибковых или инфекционных расстройств. Поначалу происходит формирование в носовых полостях, а в дальнейшем воспалительный процесс охватывает придаточные пазухи в районе верхнечелюстного ряда.

- Гематогенный. Причина развития такого заболевания чаще всего кроется в воспалительном очаге. Инфицирование пазухи происходит через кровоток.

- Травматический. Формируется после травмы верхнечелюстного ряда.

- Вазомоторный. Образуется на фоне нарушенной реакции на воздействие холодного воздуха, неприятного аромата и прочих внешних раздражителей.

- Одонтогенный. Источник проблемы – воздействие патогенных бактерий на поврежденные зубы верхнечелюстного ряда. Помимо этого, такая форма заболевания способна развиться в качестве осложнения после удаления зуба или постановки пломбы.

- Аллергический. Причиной формирования такой разновидности недуга является аллергический ринит.

По течению заболевания и выраженности признаков верхнечелюстной синусит бывает острой и хронической формы. Гайморит острого течения в свой черед бывает:

- Катаральным. Чаще всего такую форму сложно отличить от простого насморка, так как оба заболевания характеризуются схожей симптоматикой (заложенностью носа и обильными выделениями из носовых полостей). Подобное расстройство может закончиться полным выздоровлением либо преобразованием в гнойную форму.

- Гнойным. Для этой разновидности гайморита свойственно скопление гнойного экссудата в гайморовых пазухах. В сравнении с катаральным верхнечелюстным синуситом характеризуется возникновением сильной головной боли и ухудшением самочувствия пациента.

Причины верхнечелюстного синусита

Благоприятствовать формированию воспаления гайморовых пазух способны многие факторы. Чаще всего верхнечелюстной синусит формируется на фоне:

- всевозможных инфекций, протекающих в верхних дыхательных органах;

- продолжительного воздействия на организм холодной температуры;

- различных аллергических реакций;

- хронического насморка;

- деформации перегородки носа;

- аденоидита;

- стоматологических патологий в верхнечелюстном ряде и хирургического лечения этого участка;

- ВИЧ-инфекции или прочих нарушений, из-за которых происходит ослабление иммунитета.

Кроме того, способствовать прогрессированию воспалительного процесса могут следующие факторы:

- нездоровый образ жизни, частое употребление алкогольной продукции, наркотических веществ, а также курение;

- наличие генетических патологий;

- загрязненная окружающая атмосфера;

- недостаточное развитие внутренних носовых проходов, из-за чего затруднена дыхательная функция через нос;

- множественные травмы и ушибы в районе носовых полостей;

- наличие новообразований, негативным образом воздействующих на осуществление дыхательной функции.

Причем причина формирования патологии может крыться как в воздействии одного фактора, так и сразу нескольких.

Симптомы

Главными симптомами любой разновидности верхнечелюстного синусита являются затрудненная дыхательная функция и присутствие заложенности носа. Возникновение прочих признаков обусловлено характером течения патологии. Для острой формы воспалительного процесса в гайморовых пазухах характерно:

- резкое повышение температуры;

- насморк – поначалу наблюдается выделение прозрачной слизистой жидкости, которая спустя 7 дней преобразуется в гнойный секрет;

- частое чихание;

- болезненные проявления в верхних участках лица и в голове, нарастающие во время движений головы, чихания или кашля;

- ухудшение или полное отсутствие обонятельной функции;

- гнусавость.

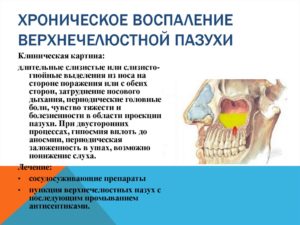

На фоне хронического течения патологии, при обострении отмечается аналогичная симптоматика, а в периоды ремиссии проявляются слабо выраженные симптомы непостоянного характера в виде:

- повышенной слезоточивости;

- постоянного насморка, неподдающегося терапии и часто преобразующегося в гнойный вид;

- признаков катаральной формы синусита – на фоне отека слизистых беспокоит чувство стекания слизистого секрета по задней поверхности гортани;

- периодических головных болей;

- тяжести в области лица, распирающих ощущений;

- частого появления отечности в утренние часы;

- воспаления конъюнктивы;

- полного отсутствия обонятельной функции.

Все вышеперечисленные признаки могут проявиться как при одностороннем верхнечелюстном синусите, так и при двусторонней форме заболевания.

Как диагностируют верхнечелюстной синусит?

При обнаружении любых признаков, из-за которых появляются подозрения на развитие гайморита, следует незамедлительно обратиться за консультацией к отоларингологу. Квалифицированный врач с легкостью сможет выявить наличие синусита в ходе осмотра.

Однако, чтобы подтвердить диагноз, требуется провести инструментальное обследование больного. Прежде чем отправить пациента на диагностику, доктор знакомится с его историей болезни, чтобы определить вероятный первоисточник проблемы. Кроме того, нужно определиться со степенью выраженности симптоматики, благодаря чему можно отличить хроническую патологию от острой формы заболевания.

Чтобы диагностировать верхнечелюстной синусит, отоларинголог может назначить следующие инструментальные методы исследования:

- рентгенография;

- магнитно-резонансная томография;

- риноскопия – осмотр полостей носа посредством специального инструментария;

- эндоскопическое обследование;

- ультразвуковая диагностика;

- диагностическая пункция – забор слизистого секрета, содержащегося в синусе, чтобы сделать бактериологический посев и выявить чувствительность возбудителей к антибактериальным средствам;

- диафаноскопия с помощью лампочки Геринга.

В качестве дополнительной диагностики может быть назначена консультация стоматолога. Когда диагноз будет подтвержден, отоларинголог подбирает наиболее подходящие в каждом конкретном случае методы лечения.

Виды лечение верхнечелюстного синусита

Лечить воспаление верхнечелюстного синуса следует под врачебным контролем. Для начала доктор назначает консервативное лечение. Выбор медикаментов обусловлен формой патологии и фактором, спровоцировавшим её формирование.

Чаще всего при гайморите назначают прием следующих групп препаратов:

- Секретомоторных и секретолитических (Амброксола, Бромгексина). Лекарства этой группы способствуют улучшению выведения слизи из носовых пазух, а также снижению выраженности признаков.

- Нестероидных противовоспалительных средств (Диклофенака, Ибупрофена), жаропонижающих (Ибуклина, Аспирина), глюкокортикостероидов местного действия (Будесонида, Флутиказона). Под действием подобных медикаментов останавливается воспалительный процесс. Кроме того, они помогают остановить формирование слизистого секрета и купировать болезненные проявления.

- Антибиотиков. Благоприятствуют гибели патогенных микроорганизмов, восстановлению стерильности гайморовых полостей. Чаще всего в терапевтических целях при верхнечелюстном синусите назначают лечение Амоксициллином. В случае, когда спустя 3 дня после начала использования не наблюдается изменений в состоянии, в качестве вспомогательного средства выписывают прием клавулановой кислоты. Кроме того, могут быть назначены антибактериальные препараты местного воздействия (Изофра, Биопарокс, Полидекса). Для получения максимального эффекта от антибиотикотерапии предварительно следует провести тест на наличие чувствительности к антибиотикам.

- Антигистаминных препаратов (Лоратадина, Дезлоратадина, Цетиризина). Способствуют блокировке высвобождения медиаторов воспалительного процесса. Лекарства из этой группы показаны при верхнечелюстном синусите аллергической этиологии.

- Сосудосуживающих препаратов локального действия (Нафазолина, Оксиметазолина, Ксилометазолина). Благоприятствуют улучшению состояния на фоне экссудативного гайморита. Помогают снять отёчность, уменьшить количество слизистых выделений, облегчить дыхательную функцию. Но назальными каплями и спреями не следует пользоваться больше 7 дней, так как они способны вызывать привыкание.

Когда инструмент вынимают из гайморовой пазухи, полость промывают посредством раствора Фурацилина. Пункция способствует быстрому восстановлению дыхательной функции через нос, улучшению самочувствия больного, устранению интоксикации. Хирургическое вмешательство показано:

- на фоне выраженного болевого синдрома;

- для забора патологического секрета на лабораторную диагностику;

- при отсутствии эффекта после медикаментозного лечения;

- чтобы ввести контрастное вещество;

- если начали развиваться осложнения;

- когда уровень слизистого содержимого на рентгеновской пленке остается неизменным;

- при закупорке природных соустий (соединений) в носовых полостях.

Благодаря проведению прокола восстанавливается дыхание через нос, устраняются признаки интоксикации, улучшается самочувствие в целом. Если манипуляция выполнена правильно, рецидивов гайморита не наблюдается.

Народная медицина в лечении верхнечелюстного синусита

При верхнечелюстном синусите в качестве вспомогательного лечения можно прибегнуть к помощи средств нетрадиционной медицины. Но одновременно следует продолжать принимать лекарства, назначенные отоларингологом.

Дома в терапевтических целях при гайморите можно проводить такие процедуры:

- Промывать носовые полости солевым раствором, приготовленным собственноручно или аптечным (Аквамарисом, Солином, Долфином). Это помогает очистить и увлажнить слизистые, ускорить выведение содержимого, уменьшить отек и воспалительный процесс.

- Делать ингаляции, используя специальное устройство – небулайзер, или подручные средства. С этой целью можно прибегнуть к помощи травяных настоев, в состав которых входят одно или несколько растений (ромашка аптечная, календула, эвкалипт, перечная мята, шалфей и пр.). Для приготовления средства нужно 1 ст. ложку измельченной травы залить горячей водой в количестве 250 мл и настоять на протяжении получаса. Также в состав можно влить 3-5 капелек эфирного масла (мяты, пихты, эвкалипта). При периодическом выполнении процедуры (по 5 минут на протяжении недели) уходит отёк и облегчается дыхательная функция.

- Ставить компрессы. Прогревание полостей носа на фоне гайморита не рекомендуется, поскольку под влиянием тепла воспаление может распространиться на близлежащие ткани. В этом случае оптимальным вариантом является применение глины, тёртого прополиса и мёда, а также салфеток, смоченных в травяных отварах. Подобные манипуляции способствуют уменьшению признаков и улучшению состояния.

Профилактические меры

Для предупреждения возможных рецидивов синусита нужно выполнять определенные профилактические действия:

- Регулярно посещать доктора, чтобы своевременно выявить и снять воспаление.

- Увлажнять носовую слизистую, проводя ингаляции и промывания.

- Употреблять здоровую пищу, содержащую вещества, способствующие правильному функционированию организма.

- Исключить вредные привычки.

- Исключить или минимизировать контакт с раздражителями.

- Своевременно лечить заболевания, способные спровоцировать развитие синусита.

- Регулярно убирать в помещении и увлажнять воздух.

Каковы осложнения верхнечелюстного синусита?

Если игнорировать признаки гайморита или поздно приступить к терапии, есть возможность формирования серьёзных негативных последствий:

- хронического воспаления слизистых гортани;

- кислородной недостаточности;

- дакриоцистита;

- апноэ;

- распространения воспалительного процесса в полости черепа с последующим поражением мозга;

- гнойного повреждения костной ткани черепа – в подобной ситуации требуется оперативное вмешательство;

- заражения крови.

Любое из вышеперечисленных осложнений может стать причиной летального исхода.

Заключение

Верхнечелюстной синусит – это серьезная болезнь, поэтому лечиться самостоятельно категорически запрещено. Если своевременно не обратиться за помощью к специалисту, могут развиться тяжелые осложнения. Вообще исход заболевания положительный, и многим пациентам даже не приходится проводить операцию. Продолжительность курсовой терапии обусловлена выраженностью клинической картины.

Вам также может понравиться

Воспаление верхнечелюстной пазухи

|

Воспаление верхнечелюстной пазухи (гайморит) — заболевание сложное и опасное. Симптомы гайморита можно очень легко перепутать с зубной и головной болью, поэтому диагностировать заболевание может только врач.

Существует две стадии болезни. Когда воспаление острое захвачены только ткани и система кровеносных сосудов. При хронической стадии болезнь захватывает уже кость гайморовой пазухи. Воспалительный процесс очень быстро развивается, если не лечить или запустить, причем воспаление может быть, как одностороннее, так и двустороннее.

Причины

В основном воспаление верхнечелюстной гайморовой пазухи — это осложнение после ринита, тесть обычного насморка. Гайморитом может заболеть как ребенок от 3 лет, так и взрослый человек. Особенно часто возникает в холодное время года.

Существует несколько причин возникновения гайморита:

- Сниженный иммунитет после болезни или как осложнение после синусита или ринита. Причем в данную категорию можно отнести беременных женщин и кормящих мам, так как именно у них в связи с беременностью снижен иммунитет.

- Искривление носовой перегородки и как следствие затрудненное дыхание. Можно так же отнести и воспаление аденоидов у детей как причину нарушения дыхания.

- Стафилококк.

- Запущенность в лечении ОРВИ и ОРЗ, насморка (ринит, синусит).

- Больные зубы могут стать причиной возникновения гайморита (пульпит или кариес).

- Аллергия.

- Хронический тонзилит и фарингит.

- Бактерии. Так как гайморит бывает бактериальный и лечится отдельной группой противомикробных препаратов, то берется проба из полости носа на выявление возбудителя. Такой вид гайморита чаще всего бывает у детей.

Заниматься самодиагностикой опасно и запускать лечение ни в коем случае нельзя, так что при первых непонятных болях в лице следует обратиться за помощью к врачу, ведь если вовремя не начать лечение, гайморит может дать серьезные осложнения.

Лечение проколом

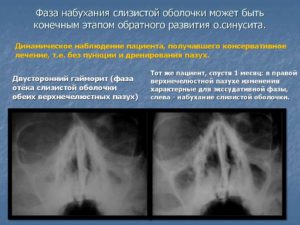

Лечение воспаления верхнечелюстной пазухи в зависимости от формы и обострения болезни проходит как на дому, так и в стационаре. Чтобы верно диагностировать стадию заболевания, врач направляет на рентген, где будет видно скопление гноя в пазухах.

Если гноя много и боль уже невыносимая, то без хирургического прокола и промывания не обойтись. Прокол так же выполняется и амбулаторно и в стационаре, причем при стационарном лечении прокол могут делать через день для проверки скопления гноя в пазухах. При каждом проколе обязательно происходит выход гноя из пазух и промывание антисептиком.

Лечение длится в среднем 2 недели и больше. При любой форме гайморита требуется прием антибиотиков, дозу так же рассчитывает врач.

Лечение без прокола

Помимо дренажа (прокола) лечение может проводиться и другими способами. Это и лазеротерапия и физпроцедуры.

Самой эффективной принято считать процедуру «кукушка» без прокола. Когда через нос в носовые пазухи под давлением закачивают лекарство и промывают, избавляясь от слизи и гноя. Такая процедура помогает в незапущенном состоянии. Вместе с ней так же нужен курс антибиотиков.

После первой процедуры больной ощущает облегчение. Курс рассчитан на 5 процедур в среднем. Лечение без прокола менее болезненно, поэтому многие пробуют сначала именно его.

Не стоит забывать, что на протяжении всего лечения требуется использовать сосудосуживающие капли для носа и спрей, так же совмещая их с домашним промыванием носа соленой водой или физраствором.Реабилитация после физпроцедур и прокола не требуется, только необходимо внимательнее относится к любой простуде и ее симптомам, беречь свое здоровье и лечиться вовремя.

Одним из самых современных способов профилактики воспалений верхнечелюстных пазух и других заболеваний верхних и нижних дыхательных путей можно считать посещение соляных комнат, обогащенных огромным содержанием солей в воздухе. Соляные комнаты подходят для взрослых и детей от года.

Не болейте и будьте здоровы!!!

Пристеночное утолщение слизистой верхнечелюстной пазухи: что это такое, как лечится гиперплазия?

Строение человеческого носа гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Изнутри он представляет собой полость, разделенную пополам носовой перегородкой. Внутренняя стенка каждой половины делится на части носовыми раковинами – выступами, разделяющими носовые ходы. Нижний ход соединяется с носослезным протоком, а два верхних переходят в придаточные пазухи.

Придаточные полости, так же, как и носовые ходы, покрыты изнутри слизистой оболочкой. Они играют важную роль в дыхании человека. Воздух в них согревается и увлажняется, освобождается от пыли, микробов и аллергенных частиц. Верхнечелюстные полости носят название гайморовых.

Причины утолщения слизистых оболочек

Гайморовы полости в нормальном состоянии хорошо вентилируются при дыхании. Однако различные заболевания, а также структурные изменения носовой перегородки приводят к смене направления движения воздуха. Организму приходится приспосабливаться к новым условиям, в результате чего слизистая, выстилающая полость, разрастается.

Причины возникновения пристеночного утолщения бывают 4 видов:

- воспалительные, сопровождающиеся отеком – связаны с частыми простудами или ОРВИ, другими инфекционными заболеваниями;

- тканевые – сюда относится искривление перегородки, а также полипы, врожденные или приобретенные изменения структуры носа;

- аллергия, сопровождающаяся повышенной выработкой слизи;

- нейровегетативные заболевания, при которых ослабевает тонус сосудов, происходит их расширение; такой же эффект наблюдается при длительном использовании сосудосуживающих капель для облегчения дыхания.

Эти изменения возникают на фоне ослабления иммунитета, авитаминоза, после тяжелой болезни. Причиной может стать и травма, приведшая к искривлению носовой перегородки.

Отдельно надо сказать об одонтогенном гайморите. При этом заболевании воспалительный процесс развивается из-за попадания в полость пищевых частиц через свищ, образующийся на месте удаленного зуба. Возможен и другой вариант: корни дальних зубов могут выходить в гайморову полость или располагаться близко к ней. Нелеченый зуб способен инфицировать внутреннюю поверхность верхнечелюстной пазухи.

Виды и симптомы утолщения

Гипертрофия оболочки возможна не только в верхнечелюстной полости, но и в других отделах носа. Утолщения в гайморовой полости разделяют на 3 вида:

- гиперпластический – слизистая имеет бледную окраску, бугристую структуру; образуются полипы, ткань насыщена серозным экссудатом, поражение отмечается с обеих сторон;

- гнойный – поражение наблюдается с одной стороны, гиперплазия равномерная, присутствуют гнойные выделения с неприятным запахом;

- смешанный — возникает при инфекционном процессе гиперпластического поражения, сочетает полипы и гной.

В первую очередь больной жалуется на затруднение дыхания, иногда у него появляется ощущение присутствия в носу постороннего предмета. Из носа течет, меняется голос; наблюдаются проблемы с различением запахов. Затем возникают головные боли, шум в ушах, в области гайморовых полостей ощущается давление.

Методы диагностики

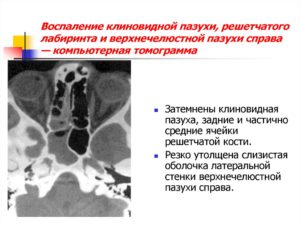

Диагностировать изменения толщины оболочки гайморовой полости помогают следующие методы:

- рентгеноскопия, в результате которой на снимке видны затемнения пострадавших участков;

- компьютерная томография позволяет установить область поражения с большой точностью.

Дополнительно назначают анализы крови и слизи, аллергенные пробы, риноскопия, эндоскопическое обследование, пункция, биопсия с гистологическим исследованием полученного материала. Способ лечения целиком зависит от поставленного диагноза.

Консервативное и хирургическое лечение

К разрастанию выстилающих гайморову полость тканей следует относиться серьезно. Это заболевание самостоятельно вылечить не удастся, в тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство. Назначения должен производить врач, борьба с заболеванием нацелена на устранение его причин.

Для борьбы с воспалением применяют антисептики и антибиотики, для облегчения дыхания – сосудосуживающие препараты. Болезнь аллергенной природы лечат антигистаминными средствами. Хороший эффект дают промывания и физиотерапия.

Гиперпластическая форма заболевания требует оперативного лечения. Как правило, вмешательство производится эндоскопическим путем. Пораженные эпителиальные структуры извлекаются, полость получает возможность правильно вентилироваться, ее функции восстанавливаются.

Осложнения и опасность патологии

Гиперплазия тканей гайморовой полости подлежит обязательному лечению. В запущенных случаях возможно смещение раковин, а также носовой перегородки. Все это приводит к затруднению дыхания. Отсутствие возможности свободно дышать мешает спать, ведет к общему ухудшению самочувствия.

Воспалительный процесс может перейти на глотку и миндалины, стать причиной бронхита и даже пневмонии. Нередко на фоне гнойного гайморита начинается воспаление среднего уха – отит.

В дальнейшем патологические изменения могут затронуть сердечную мышцу, поразить суставы и почки. Не исключено проникновение инфекции в мозг и развитие менингита.

Гиперпластическую форму необходимо дифференцировать от опухолевых заболеваний. Возможно также поражение клетчатки глазницы, чреватое отеком тканевых структур век, закупоркой глазных вен.

Воспалительные изменения слизистой верхнечелюстных пазух

Острые синуситы — это воспаления околоносовых пазух.

В зависимости от локализации воспаления выделяют: верхнечелюстной синусит, или гайморит (воспаление верхнечелюстных пазух), этмоидит (воспаление слизистой оболочки ячеек решетчатого лабиринта), фронтит (воспаление лобной пазухи), сфеноидит (воспаление клиновидной пазухи). Возбудителями болезни являются вирусы или бактерии. Поскольку пазухи расположены рядом с головным мозгом, необходимо проводить своевременное лечение, чтобы избежать серьёзных осложнений.

Воспаление пазух носа: диагностика и лечение

В зависимости от локализации синусит бывает:

- верхнечелюстной синусит;

- этмоидит (воспаление слизистой оболочки ячеек решетчатого лабиринта);

- фронтит (воспаление лобной пазухи);

- сфеноидит (воспаление клиновидной пазухи)

Если воспалительный процесс затронул все пазухи, то он диагностируется как острый пансинусит. Если воспаление захватило одну половину головы (правая или левая лобная и верхнечелюстная пазухи), то данное состояние называется гемисинусит. Если воспалены более одной, но при этом ни все околоносовые пазухи, то данный процесс называется полисинусит (поли — от слова много).

Причины возникновения и течение болезни

Синуситы по этиологическому фактору делятся на вирусные и бактериоальные, по патофизиологическому — гнойные и катаральные. Чаще всего вирусному соответствует катаральная форма, а бактериальным — гнойная.

Неблагоприятные факторы внешней среды, снижение иммунитета, стрессы, переутомление, однообразная и скудная еда, а также индивидуальные особенности организма относятся к общим факторам провоцирующие возникновение синусита.

К местным причинам можно отнести нарушение вентиляционной и дренажной функций в «придаточных» пазухах носа.

Они могут возникнуть при аллергии слизистой оболочки носа, истинной гипертрофии (увеличении) нижних носовых раковин, вазомоторном нарушении нейровегетатики нижних носовых раковин, врождённом увеличении средней или средних носовых раковин (конха буллёза), наличии гребней и шипов на перегородке носа, полипов полости носа и околоносовых пазух, а также искривлении носовой перегородки.

Но все же, в возникновении острого синусита главную роль играет инфекция, в основном кокковая (стрептококк, стафилококк, пневмококк).При возникновении острого воспалительного процесса нарушаются функции желез слизистой оболочки. Это приводит к недостатку секрета или к его избыточному скоплению.

Изменяется направление струи вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, что приводит к нарушению газообмена, угнетается функция мерцательного эпителия.

Нарушение вентиляции вызывает отечность слизистой оболочки, естественные соустья закрываются, и возникает застой секрета, нарушается обмен веществ.

В начале заболевания экссудат (выпотевающая в месте воспаления из кровеносных сосудов жидкость) имеет серозный характер, потом слизисто-серозный. А с присоединением бактериальной инфекции он становиться гнойным, в нем присутствует большое число лейкоцитов. Кровеносные сосуды при этом расширены, капилляры излишне проницаемы, слизистая оболочка отечна.

Клиническая картина

При остром синусите наблюдается слабость, головная боль, недомогание. Может возникнуть лихорадочное состояние, имеются воспалительные изменения в общем анализе крови. Наибольшее значение в диагностике этого заболевания имеют местные проявления воспаления.

Друзья! Своевременное и правильное лечение обеспечит вам скорейшее выздоровление!

Всем формам присуще:

- Затруднение носового дыхания. Бывает постоянным или периодическим, одно или двухсторонним, может возникнуть из-за обструкции (перекрытия просвета) отверстий носа отеком.

- Выделения из носа. Бывают постоянными и временными, с двух или одной стороны. Из-за отека слизистой оболочки полости носа или соустья выделения могут отсутствовать. Часто отмечается затекание секрета в носоглотку.

- Головные боли.

При тяжелом течении синусита возможна отечность мягких тканей лица в проекции гайморовых и лобных пазух. В некоторых случаях возникает периостит (воспаление надкостницы).

Диагностика

При диагностике острых синуситов проводится риноскопия (осмотр полости носа), эндоскопия полости носа, рентгенологическое исследование и при необходимости диагностическая пункция верхнечелюстной пазухи с бактериологическим исследованием отмытого содержимого.

В случае необходимости назначают исследования с помощью импульсного ультразвука, тепловидения, компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Необходимо обязательно проводить дифференциальную диагностику острого синусита и отличать его от невралгии первой и второй ветви тройничного нерва.

Лечение

Воспаление пазух носа — лечение направлено на элиминацию очага инфекции, явлений воспалительного процесса и эвакуацию отделяемого. Кроме того, необходимо добиться восстановления вентиляционной и дренажной функций. Это важно с точки зрения предупреждения рецидивов (повторов) данного заболевания.

Обычно лечат заболевание в амбулаторных условиях. При катаральных риносинуситах назначается местное антибактериальное и противовоспалительное лечение.

Необходимо проведение так называемой «разгрузочной» терапии (промывание носа методом перемещения жидкости, ЯМИК-катетеризация, промывание носа по Пройду, пункция верхнечелюстной пазухи).Назначать секретомоторные (отхаркивающие) и секретолитические (разжижающие вязкую слизь) лекарственные препараты необходимо с осторожностью и по показаниям.

При тяжелой форме, а также при подозрении на развитие возможных осложнений острого синусита (чаще это риногенный менингит), при наличии сопутствующей тяжелой патологии, также при невозможности провести специализированные ЛОР манипуляции амбулаторно, пациента направляют лечить острый синусит в ЛОР-отделение стационара.

При гнойных синуситах обязательно назначаются антибактериальные препараты одновременно с противовоспалительными препаратами. Обязательно проведение одного из способов промывания.

При затрудненной эвакуации слизисто-гнойного отделяемого из гайморовой пазухи, а это случается при блокировании верхнечелюстного соустья, проводится пункция.

Иногда ее проводят несколько раз, до так называемых «чистых промывных вод».

Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи (гайморит) представляет собой заболевание слизистой оболочки, выстилающей ее. Источниками инфекции могут быть одонтогенные воспалительные очаги, поэтому синусит верхнечелюстной пазухи называется одонтогенным.

Этиология. Воспаление верхнечелюстной пазухи вызывается обычной микрофлорой полости рта, участвующей в развитии острого, обострении хронического периодонтита и находящейся в других одонтогенных очагах.

Патогенез.

Источником инфекции чаще являются острый или обострившийся хронический периодонтит верхнего первого, второго большого коренного, второго малого коренного зубов, а также нагноившаяся радикулярная киста, остеомиелит верхней челюсти, воспаление в области ретенированных зубов — клыка, второго малого коренного зуба. Нередко воспаление верхнечелюстной пазухи может быть связано с удалением зубов, особенно травматичным. В таких случаях повреждаются стенки альвеолы, дно верхнечелюстной пазухи, в нее проталкиваются корень или грануляционные околоверхушечные разрастания при кюретаже. При близком расположении верхнечелюстной пазухи к корням малых и больших коренных зубов при лечении может происходить проталкивание через верхушку корня зуба гангренозного распада, попадание пломбировочного материала, что также становится причиной ее воспаления.

Большое значение в развитии одонтогенного воспаления верхнечелюстной пазухи имеют особенности ее анатомического строения (рис. 74).

Часто наблюдается близкое расположение корней зубов к ее дну, когда только тонкая прослойка костной ткани отделяет их, или непосредственное прилегание их к слизистой оболочке пазухи.

Помимо перечисленных причин, большое значение в патогенезе воспаления верхнечелюстной пазухи имеет состояние защитных реакций организма, что определяет характер процесса.

Утолщение слизистой оболочки гайморовой пазухи

В области гайморовых пазух могут происходить многие процессы, и все они отражаются на состоянии дыхательных путей. Скопление слизистого содержимого и гноя – благоприятная среда для размножения патогенных микроорганизмов.

Стоит помнить о том, что утолщение слизистых гайморовых пазух часто выступает распространенным проявлением многих патологий.

Патологические изменения в строении слизистой возможны при ринитах, полипах, кистах, проникновении мелких деталей в полость носа (особенно актуально для детей).

Воспалительный процесс при рините затрагивает не только верхнечелюстные и лобные пазухи, но и область глотки и гортани. Стоит помнить о том, что изменения, происходящие на оболочках, могут быть различными. Если они невелики – прогноз благоприятный. В случае если соединительные ткани разрастаются, поражаются полости носа – в таких ситуациях прогноз неутешителен.

Уплотнения обычно случаются при хроническом течении гайморита. Стоит помнить о том, что хронический гайморит часто развивается при неправильном лечении острой формы заболевания.

Если длительность воспалительного процесса превышает 6 недель, констатируют переход болезни в хроническую форму. Обострение патологии в этом случае будет регулярным.

Возможно нарушение структуры слизистой оболочки по причине аллергии.

Виды гипертрофии

Орган дыхания устроен так, что передние части носовой раковины выступают наиболее уязвимыми, и именно в них часто случаются гипертрофические изменения. Довольно часто гипертрофия происходит в задней части носовых раковин, располагающихся в нижней части полости.

В ходе первичного осмотра могут быть обнаружены полипы. По мере их разрастания ухудшается дыхание из-за того, что подобные образования перекрывают носовые ходы. Гипертрофия часто развивается несимметрично, передние части носовой раковины повреждаются крайне редко. Это может случиться из-за запущенного синусита.

В нормальном состоянии слизистые оболочки свободно пропускают воздух в момент вдоха, но при развитии хронического воспаления эта функция нарушается. Организм в этот момент вынужден приспосабливаться к переменам такого рода, и слизистая оболочка, пытающаяся справиться с подобной нагрузкой, разрастается. При механических повреждениях, травмах носовых перегородок происходит то же самое.

Слизистая оболочка разрастается постепенно и перекрывает дыхание со здоровой стороны носа. Можно выделить целый ряд других факторов, провоцирующих и влияющих на развитие патологии:

- курение,

- частые простудные заболевания,

- образование полипов в носу,

- склонность к аллергическим реакциям,

- постоянный контакт с сухим воздухом,

- нахождение в помещении с загрязненным воздухом,

- длительное употребление гормональных препаратов.

Деформированная слизистая оболочка приобретает бугристый вид. Для такой патологии присуща интенсивная выработка слизистого секрета.

Диагностика заключается в проведении риноскопии. В течение этого мероприятия отоларинголог осматривает отделы носовой полости. Наибольшее значение имеет место локализации области со сформировавшимся утолщением слизистых оболочек.

Подобное явление в обязательном порядке требует лечения. Терапия может заключаться в домашнем лечении с периодическим посещением специалиста. В осложненных случаях применяют хирургическое вмешательство. Хирургический метод в ряде эпизодов используют при нарушениях в строении носовой перегородки и при необходимости удаления каких-либо новообразований в носовой полости.Утолщение слизистой гайморовой пазухи происходит постепенно, но уже при первых тревожных симптомах нужно посетить специалиста. Лечение может быть назначено только после первичного осмотра и обследования.

Признаки утолщения

Уплотнение слизистых оболочек характерно для хронического гайморита, при котором возможны следующие проявления:

- Выделения из носовой полости могут иметь разный вид, в большинстве случаев они имеют густую консистенцию.

- Сопли в некоторых случаях имеют характерный гнилостный запах.

- Слизь скапливается в носовой полости и при этом образует корки.

- Снижение остроты обоняния.

- Повышение температуры тела в период обострения.

- Болезненность в области щек, возможность пропальпировать уплотнение.

- Отечность век, головные боли.

- На слизистых оболочках возникают трещины, впоследствии образуется пристеночное воспаление.

При аллергическом синусите выделения жидкие, но их отток возможен при особом положении головы пациента.

Стоит помнить о том, что уплотнение слизистой не всегда возникает по причине гайморита. Риниты и синуситы очень схожи по своим проявлениям, и на их фоне также может развиться гипертрофия. В большинстве случаев гайморит провоцирует затяжной насморк, при котором возникает постоянная заложенность носа.

Диагностические мероприятия и методика терапии

Для постановления диагноза используют риноскопию, в ходе которой специалист может обнаружить отечность слизистых оболочек, бледность определенных участков, повреждение сосудов. Если присутствуют симптомы, характерные для хронического гайморита, необходим рентген носовых пазух. Только на рентгеновских снимках можно заметить начальные стадии образований и пристеночный отек.

Терапия в первую очередь должна быть направлена на устранение отечности и налаживание естественного оттока слизистого содержимого. Крайне важно восстановить нормальный процесс воздухообмена.

Методику лечения сможет выбрать только специалист.

Терапия может включать употребление антибактериальных средств, которые следует назначать лишь после мазка из носа на определение типа возбудителя патологии.

Список применяемых мероприятий, показанных при утолщении оболочек, выглядит следующим образом:

- Промывание носа препаратами на основе морской соли.

- Употребление противоаллергических средств курсом.

- При болевом синдроме назначают противовоспалительные препараты.

- Применение сосудосуживающих капель (длительность использования не более 7 дней).

- Назальные антибиотики.

- Кортикостероидные препараты для снятия пристеночного отека.

- Гомеопатические средства, действие которых направлено на разжижение слизи.

Для усиления эффекта медикаментозную терапию часто дополняют физиопроцедурами. Применяют лазерную терапию, УВЧ и ультразвук. Курс лечения в большинстве случаев не превышает 1 месяца.

Народная медицина предлагает свои рецепты, действие которых направлено на борьбу с уплотнением слизистых оболочек и заложенностью носа, но следует помнить о том, что самолечение опасно и при первых признаках заболевания нужно обращаться к специалисту.

Верхнечелюстной синусит: особенности, симптомы, способы лечения

Верхнечелюстной синусит — заболевание, сопровождающееся воспалением гайморовых (верхнечелюстных) пазух. Патология возникает в любом возрасте, характеризуется острым или хроническим течением. Чтобы понять, как лечить заболевание, нужно выяснить причины его возникновения и симптомы.

Верхнечелюстной синусит основные симптомы

Симптомы при остром и хроническом течении болезни похожи, но не одинаковы. Признаками любой формы гайморита являются такие симптомы, как заложенность носа, затруднение дыхания, изменение голоса, боль в области пазух.

Симптомы острого воспаления верхнечелюстных пазух:

- затрудненное носовое дыхание;

- чихание;

- обильное выделение слизи (вначале прозрачной, затем с примесью гноя);

- снижение обоняния;

- слезоточивость;

- боль, усиливающаяся при кашле, чихании, наклонах;

- отечность лица;

- конъюнктивит;

- ухудшение общего самочувствия (повышение температуры тела, слабость, головные боли, озноб, плохой аппетит).

Во время обострения хронический верхнечелюстной синусит сопровождается теми же симптомами, что и острая форма заболевания. Зато при ремиссии симптоматика становится слабо выраженной и непостоянной. Основными признаками являются:

- общая слабость, утомляемость;

- отек слизистой носа, не проходящий насморк;

- чувство распирания в носу;

- повышенная слезоточивость;

- периодические головные боли;

- отечность лица (особенно после сна);

- отсутствие обоняния.

Этиология

Верхнечелюстные синуситы возникают под воздействием разных факторов. Наиболее распространенные причины:

- развитие инфекции в верхних дыхательных путях;

- хронический насморк;

- воспаление аденоидов;

- искривление носовой перегородки;

- переохлаждение;

- заболевания полости рта, хирургическое лечение зубов верхней челюсти;

- снижение иммунитета под воздействием ВИЧ-инфекции или других патологий;

- продолжительное воздействие аллергенов.

Другие, менее распространенные, причины возникновения болезни:

- неправильный образ жизни;

- вредные привычки (курение, употребление наркотиков и алкоголя);

- генетические патологии;

- недоразвитость внутренних выходов из полости носа;

- новообразования, мешающие полноценному дыханию;

- проживание в неблагоприятных экологических условиях;

- травмы, ушибы области носа.

Разновидности

В зависимости от происхождения выделяют следующие разновидности синусита:

- риногенный — при насморке, инфекционном или грибковом поражении оболочки носа;

- травматический — при механических повреждениях верхней челюсти;

- гематогенный — при наличии воспалительного процесса в организме (инфекция проникает в пазухи вместе с кровью);

- вазомоторный — при нарушении реакции организма на неприятные запахи, холодный воздух и прочие внешние раздражители;

- аллергический — при попадании чужеродных веществ;

- одонтогенный верхнечелюстной синусит — при поражении зубов, неправильном проведении стоматологического лечения.

В зависимости от формы протекания заболевание бывает острым и хроническим. Виды острого синусита:

- Гнойный. Сопровождается скоплением гноя в пазухах, сильной головной болью, ухудшением общего самочувствия.

- Катаральный. Отличается легким течением, сопровождается насморком и заложенностью носа. События в этом случае развиваются по 1 из 2 сценариев: выздоровление либо переход патологии в гнойную стадию.

Разновидности хронического синусита:

- Катаральный. Сопровождается отеком слизистой пазух.

- Гнойный. Характеризуется периодическим течением. Во время обострений из носа выделяется слизь с примесью гноя.

- Полипозный. Возникает при разрастании полипов в пазухах.

- Кистозный. Развивается при наличии кистозных новообразований.

- Смешанный. Сочетает в себе признаки нескольких разновидностей заболевания.

- Острый и хронический гайморит может протекать на 1 стороне (левой, правой) или на обеих.

Народные средства лечения

Одонтогенный верхнечелюстной синусит и другие типы болезни можно лечить с помощью народных средств. Параллельно с этим нужно использовать медикаменты или другие средства, рекомендованные специалистом.

Способы лечения заболевания в домашних условиях:

- Промывание носа. Солевой раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести в аптеке (Аквамарис, Солин, Долфин). Он очищает и увлажняет слизистую, разжижает и выводит слизь, уменьшает отечность и воспаление.

- Ингаляции. Данные процедуры проводятся с помощью специального прибора — небулайзера. При этом можно использовать травяные настои, приготовленные из 1 или нескольких растений (ромашки аптечной, календулы, эвкалипта, перечной мяты, шалфея и т. д.). Чтобы приготовить средство, 1 ст. л. растительного сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают в течение 30 минут. При желании в раствор можно добавить 3-5 капель эфирного масла (мятного, пихтового, эвкалиптового). Регулярное проведение ингаляций (в течение 7 дней по 5 минут) снимает отек и облегчает дыхание.

- Компрессы. Прогревать нос при синусите не рекомендуется, т. к. тепло может привести к распространению воспалительного процесса. Лучше всего использовать глину, тертый прополис с медом и салфетки, смоченные растительными отварами. Такие процедуры помогают уменьшить симптоматику и улучшить самочувствие.

Профилактика и возможные осложнения

Чтобы предотвратить повторное развитие гайморита, нужно изучить возможные осложнения и меры профилактики. Избежать возникновения болезни поможет:

- регулярное посещение врача для своевременного выявления и устранения воспалительных процессов;

- увлажнение слизистой оболочки носа (проведение ингаляций, промываний);

- употребление здоровой пищи, содержащей вещества, необходимые для правильной работы организма;

- отказ от вредных привычек;

- исключение или минимизация контактов с аллергенами;

- своевременное лечение болезней, способных вызвать синусит;

- регулярная уборка помещения, увлажнение воздуха.

Если затягивать с течением заболевания, могут развиться осложнения. К ним относят хроническое воспаление слизистой глотки, кислородную недостаточность, апноэ сна, воспаление слезного мешка, поражение головного мозга и костей черепа, сепсис. Перечисленные патологии могут стать причиной летального исхода.

Узнай болезнь по симптомам