ХРБС, НМК с митральной регургитацией 2-3 степени

Пролапс митрального клапана 2 степени: симптомы и лечение — МОГБУЗ Поликлиника № 2

Одной из разновидностей патологий функционирования мышцы сердца является пролапс митрального клапана 2 степени. Он может иметь как врожденный характер, так и приобретенный. В чем же особенности этой аномалии?

Суть и классификация пролапса

Когда желудочек находится в состоянии систолы, створки МК тесно смыкаются, что предотвращает возвращение тока крови в обратном направлении.

ПМК заключается в том, что створки митрального клапана (либо одна из них) провисают в полость левого предсердия.

По степени регургитации специалисты выделяют несколько видов пролапса митрального клапана:

- 1 степени: пролапс митрального клапана 1 степени характеризуется тем, что створки МК прогибаются от 3 до 6 мм. При этом уровень обратного тока крови незначительный, что не провоцирует возникновение сильной патологии. Симптомы выражаются слабо или же совсем не проявляются. Первая степень ПМК не несет вреда здоровью человека. С таким диагнозом люди могут заниматься спортом;

- 2 степени: пролапс второй степени проявляется при прогибании створок митрального клапана от 6 до 9 мм. Пациенты, у которых диагностирован ПМК 2 степени, должны находиться под наблюдением специалистов, а также периодически проходить медикаментозное профилактическое лечение;

- 3 степени: в этом случае прогиб половинок клапана белее 9 мм. У пациента с регургитацией такого размера велика вероятность нарушения функционирования ССС или же строения сердца. Лечение ПМК третьей степени проводится оперативным путем (ушивание половинок МК или же установка протеза митрального клапана).

При классификации пролапса учитываются такие факторы, как проявление симптомов и их интенсивность. Классификация ПМК является определяющим показателем при выборе метода лечения.

Причины

Патология может развиваться в результате воздействия нескольких факторов. Специалисты подразделяют все причины на две большие группы:

- Врожденные. Это может быть наследственная предрасположенность. Если у кого-либо из родственников будущего ребенка диагностирован ПМК или есть в наличии заболевания сердечно — сосудистой системы, есть большая вероятность того, что у новорожденного будет обнаружен пролапс.

- Приобретенные. Существует несколько причин, воздействие которых на организм человека может привести к развитию патологии. Среди наиболее часто встречающихся можно выделить такие:

- механическое повреждение целостности грудной клетки, которое сопровождается ранением сердца или внутренних органов;

- хроническая форма ишемической болезни сердца;

- нарушение функционирования системы коронарного кровоснабжения;

- гипертиреоз (щитовидная железа выделяет повышенное количество таких гормонов, как трийодтиронин или тироксин);

- перенесенная пациентом ревматическая лихорадка;

- миокардит (воспалительный процесс мышцы сердца – миокарда).

При воздействии на организм человека вышеуказанных факторов следует обратиться к специалистам, дабы определить состояние сердечно-сосудистой системы.

Если же у ближайших родственников беременной женщины есть те, кто страдает заболеваниями ССС, она об этом должна обязательно сообщить акушеру-гинекологу, который ведет ее беременность.

Такие женщины находятся под особым контролем докторов.

Симптоматика

- сильные головные боли;

- слабость;

- быстрая утомляемость;

- головокружение;

- нехватка воздуха;

- частые обморочные состояния.

Наиболее ярким признаком специалисты считают болевые ощущения в области груди. Как правило, боли имеют колющий или сжимающий характер. Продолжительность приступов боли колеблется в пределах 10 секунд – 5 минут.

Периодичность болей также разная: у некоторых больных она может проявляться один раз на протяжении нескольких дней, а некоторые жалуются на приступы боли по два и больше раз в сутки.

Интенсивность и периодичность болевых приступов имеет непосредственную зависимость от психоэмоционального состояния пациента, а также величины физических нагрузок на организм.

- нарушение строения челюсти ребенка и его носоглотки, известное как «готическое» небо;

- суставная гипермобильность – нарушение строения соединительной ткани, из которой состоят хрящи и суставные сумки, что приводит к тому, что ткань сильно растягивается, а суставы становятся очень подвижными;

- плоскостопие;

- остеохондроз, который развивается в раннем детстве;

- грыжа Шморля;

- миопатия и пр.

Проявление данных симптомов как у детей, так и у взрослых является сигналом немедленного обращения к профильным специалистам для прохождения медицинского обследования.

Лечение

Дети, у которых диагностирован пролапс митрального клапана с регургитацией маловыраженной, находятся под наблюдением у специалистов. А при диагнозе ПМК 2 степени они освобождаются от занятий физической культурой на общих основаниях, а могут заниматься только в специализированных группах.

Пациенты с регургитацией 1 степени, как правило, не нуждаются в лечении. Достаточно раз в год проходить комплексное обследование.

В том случае, когда у пациента наблюдается частое сердцебиение, аритмия, расстройства вегетативного характера, недостаточность митрального клапана, он нуждается в применении лечебной терапии.

- бета-блокаторы – способствуют уменьшению частоты сокращения сердца, а также его силу, снижают уровень артериального давления;

- дезагрегатные средства – в основе этой группы препаратов используется аспирин. Их назначают в качестве профилактики образования тромбов после перенесенного пациентом инсульта;

- антикоагулянты – применяют для предотвращения сгущения крови в качестве профилактики тромбообразования. Следует отметить, что прием антикоагулянтов необходимо проводить под наблюдением специалистов, дабы избежать возможности развития осложнений.

Пролапс митрального клапана 1, 2 степени, симптомы, лечение

Пролапс митрального клапана является патологией, при которой его створки во время сокращения левого желудочка провисают в сторону левого предсердия. Это приводит к забрасыванию в него определенного количества крови. Болезнь часто не имеет никаких проявлений, поэтому ее трудно диагностировать. Но если крови в предсердие попадает слишком много, то необходимо хирургическое вмешательство.

Особенности патологии и ее причины

Выбухание створок клапана чаще выявляют в детском возрасте. Но нередки случаи развития заболевания у взрослых. Обычно от этого страдают представительницы прекрасного пола после 35 лет.

Причины развития проблемы точно не установлены. Ученым удалось выявить, что возникновению нарушения способствуют патологии соединительной ткани.

В зависимости от вида заболевание может возникать в результате влияния разных факторов:

- Врожденные формы встречаются в том случае, когда у ребенка появилась миксоматозная дегенерация, которая является затрагивающим соединительную ткань патологическим процессом. Также нарушение связано с воздействием токсических веществ на сердце плода при внутриутробном развитии.

- Приобретенные формы встречаются в результате ревматизма, ишемических нарушений, эндокардита, травм в области грудной клетки.

Разновидности

В зависимости от выраженности симптомов пролапса выделяют:

- Первую степень. Пролапс митрального клапана 1 степени в самой легкой форме. При этом наблюдается пролабирование не более, чем на шесть миллиметров.

- Вторую степень. При ней пролабирование увеличивается до девяти миллиметров.

- Третью степень. В данной ситуации происходит провисание створок на сантиметр и более.

Также учитывают регургитацию. Она бывает разных видов в зависимости от того, как далеко кровь возвращается в предсердие. Эту тонкость нужно знать врачу. Больному достаточно выяснить, имеет она значение или нет.

Методы диагностики

В большинстве случаев о наличии пролапса узнают случайно. Проблему выявляют в процессе аускультации, электрокардиограммы, ультразвукового исследования. Чтобы подтвердить подозрения:

- Выполняют УЗИ с доплерографией для определения степени и объема регургитации.

- Назначают суточное мониторирование по Холтеру для выявления нарушений ритма, экстрасистол, слабости синусового узла и других отклонений.

После этого подбирают вариант лечения.

Терапия

Чаще всего при пролапсе нет необходимости в специальном лечении, так как значительных отклонений в работе сердца нет. В этом случае больной должен регулярно посещать кардиолога, а также:

- делать раз или два в год УЗИ;

- следить за гигиеной ротовой полости и предотвращать стоматологические заболевания;

- не курить и избегать кофеина и спиртосодержащих напитков;

- установить нормальный режим физической активности.

В индивидуальном порядке определяют, есть ли необходимость в медикаментах. Обычно практикуют назначение витаминов, препаратов магния, кардиопротекторов и адреноблокаторов.

При выраженных нарушениях психоэмоционального состояния прибегают к помощи психотерапевта. В тяжелых случаях не обойтись без нейролептиков и транквилизаторов.

Если развивается пролапс митрального клапана 2 степени или первой, то значительных гемодинамических нарушений нет. Но третья требует серьезного лечения. В отдельных случаях нужно заменить митральный клапан искусственным.

Прогноз

Чаще всего при пролапсе митрального клапана не наблюдается ухудшения физической и социальной активности. Прогноз благоприятный. Пациентам нужно только находиться под наблюдением кардиолога и периодически делать УЗИ.

Также читают: Сочетанный порок сердца

Какими будут последствия приобретенной формы, зависит от основной болезни.

Развитие осложнений возникает, если регургитация выражена, клапаны утолщены или удлинены, а левые отделы сердца увеличены. В таком случае ПМК может стать причиной:

- нарушений ритма сокращений сердца;

- отрыва хорд;

- недостаточности сердца;

- эндокардита инфекционного происхождения;

- инсульта;

- внезапной смерти.

Чтобы вовремя заменить развитие осложнений, необходимо находиться под наблюдением кардиолога.

Беременность и роды

Пролапс митрального клапана это состояние, при котором женщина может забеременеть, благополучно выносить и родить ребенка. Наблюдать за здоровьем ее и плода должен не только гинеколог, но и кардиолог.

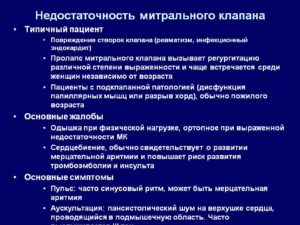

Причины, симптомы и лечение недостаточности митрального клапана

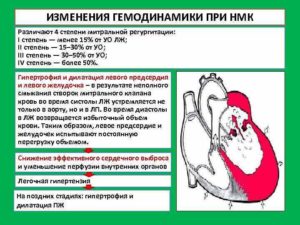

Недостаточность митрального клапана – состояние, которое сопровождается переполнением кровью левого предсердия и постепенно приводит к значительному нарушению гемодинамики. Причина – неполное смыкание его створок.

Начальный этап болезни может протекать бессимптомно, поэтому митральная недостаточность 1 степени не вызывает беспокойства у пациента, при этом неуклонное прогрессирование заболевания заканчивается тяжелыми осложнениями и гибелью.

Порок митрального клапана с обратным током крови (регургитацией) из левого желудочка в предсердие в результате неполного смыкания створок носит название митральной недостаточности.

В самостоятельном виде приобретенное заболевание встречается нечасто и долгое время носит доброкачественный характер.

Но в составе комбинированных и сочетанных дефектов оно выявляется в половине всех случаев кардиальных пороков и быстро приводит к серьезным осложнениям.

В норме левый желудочек в систолу выбрасывает содержимое в аорту, которая разветвляется, образуя большой круг кровообращения. Таким способом осуществляется перенос питательных веществ и кислорода в органы, в том числе и миокард.

Под давлением двустворчатый клапан закрывается и не допускает обратного движения. При наличии отверстия во время сокращения возникает регургитация, и часть крови возвращается обратно, растягивая левое предсердие.

По мере прогрессирования состояния происходит устойчивое увеличение объема полостей сердца, повышение давления, застой в сосудах легких.

Механизм формирования порока можно рассмотреть на рисунке:

Причины возникновения

Формирование порока может происходить во внутриутробном периоде, и в этом случае он считается врожденным. Причинами такой патологии могут быть:

- алкоголизм, прием наркотиков и курение матери во время беременности;

- ионизирующее облучение;

- отравление и прием некоторых препаратов (антибиотики, нестероидные противовоспалительные);

- системные и инфекционные заболевания.

Этиологическими факторами приобретенного отклонения обычно выступают:

- стрептококковые и стафилококковые инфекции с развитием септического эндокардита;

- аутоиммунные заболевания (волчанка, рассеянный склероз);

- поражение миокарда в результате инфаркта;

- пролапс митрального клапана;

- синдром Марфана;

- травмы грудной клетки с разрывом створок или волокон, которые их удерживают.

Относительная недостаточность митрального клапана наблюдается при выраженном увеличении левого желудочка. Причиной этого состояния могут быть дилатационная кардиомиопатия, аортальный порок, миокардит и гипертоническая болезнь.

Степени недостаточности

Степени митральной недостаточности:

- Первая (I). Обратный ток крови не превышает 25 %, состояние человека характеризуется как удовлетворительное. Наблюдается гипертрофия сердечной мышцы (левых отделов), что помогает временно скомпенсировать недостаточность. На некоторое время этот механизм позволяет сдерживать повышение давления в малом круге. Симптоматика отсутствует.

- Вторая (субкомпенсированная, II). Заброс составляет 50 %, развивается застой в легких. Появляются первые признаки заболевания.

- Третья (декомпенсированная, III). Возврат крови увеличивается до 60 – 90 % от общего объема. Высокая нагрузка на правый желудочек приводит к его дилатации. Острая недостаточность митрального клапана 3 степени может стать причиной появления отека легких.

Диагностика

Выявить проблему можно следующими методами:

- ЭКГ. На ней будут признаки гипертрофии левых отделов миокарда, а позднее – правого желудочка. Иногда есть возможность зафиксировать тахикардию и нарушение ритма.

- Обзорная рентгенография грудной клетки. На ней можно увидеть увеличение левых отделов, смещение пищевода, на более поздних стадиях – гипертрофию правого желудочка. Застойные явления в легких проявляются расширением сосудов и нечеткостью их очертаний.

- Фонокардиограмма. Очень информативное обследование, при котором есть возможность определить все шумы, производимые сердечной мышцей. Признаком заболевания будет снижение звука сокращения желудочков, систолический шум, щелчок закрытия створок.

- Нарушение подтверждается на ЭхоКГ. Ультразвуковой метод выявляет увеличение камер сердца и неполное закрытие митрального отверстия.

Методы лечения

Лечение недостаточности митрального клапана на стадии компенсации заключается в постоянном наблюдении за пациентом, снижении физических нагрузок и применении средств для предупреждения прогресса болезни. Если появляются осложнения, и нет возможности решения проблемы хирургическим путем, применяется симптоматическая терапия:

- сердечные гликозиды;

- диуретики;

- бета-блокаторы;

- антагонисты кальция;

- ингибиторы АПФ;

- антикоагулянты и дезагреганты.

Никакие препараты не могут излечить заболевание. Консервативные методы помогают только на время отсрочить ухудшение и улучшить качество жизни. Единственным способом устранения проблемы является проведение операции.

Оперативные вмешательства: показания и техники

Показанием к хирургическому лечению является грубое нарушение строения створок, приводящее к выраженному отклонению гемодинамики. Восстановление клапана или его замена требуются в следующем случае:

- эндокардит в анамнезе;

- первые проявления сердечной недостаточности (одышка, отеки);

- нарушения ритма;

- частые сильные боли в грудной клетке, признаки застоя в легочной системе.

Нельзя оперировать в следующих случаях:

- начало острого заболевания или обострение хронического;

- инсульт или инфаркт;

- высокая температура;

- крайняя степень сердечной недостаточности.

Основными видами вмешательств считаются полная замена или пластика клапанов. Второй вариант проводится такими способами:

- аннулопластика с помощью мягких или жестких колец;

- резекция створки;

- замена хорд искусственными материалами;

- методика «край в край».

Виды и особенности митральных протезов

Кардиохирурги используют три вида протезов:

- Механические, которые вначале делались в форме шара, немного позднее – в виде шарниров. На них часто образовываются сгустки крови, и установка может осложниться эмболией. Пациенту приходится постоянно принимать антиагреганты. Самыми современными считаются изделия, которые обрабатываются биологически интактным сплавом титана.

- Биологические. Создаются из перикарда или других натуральных собственных тканей. Не имеют свойства образовывать тромбы.

- Аллографты берутся у трупа и подвергаются криоконсервации, а потом вживляются подходящему донору.

Хочу привести в пример клинический случай, в котором отсутствие своевременного лечения привело к такому диагнозу – митральная недостаточность 3 степени. В стационар поступил пациент с жалобами на сильную одышку в покое, усиливающуюся при физической нагрузке, кашель с мокротой, в которой иногда обнаруживаются прожилки крови, слабость, отеки.

Считает себя нездоровым много лет, часто болел ангинами, беспокоили суставы. Ухудшение наступило после перенесенного ОРВИ.

В легких при прослушивании выявляются мелкопузырчатые хрипы, наблюдаются ослабление верхушечного толчка, щелчок открытия митрального клапана, систолический шум. Печень увеличена, нижний край определяется на 5 см ниже подреберья.

На ЭхоКГ – утолщение створок клапана, кальциноз, расширение левого предсердия, регургитация митрального клапана III степени.

Пациенту назначена операция по протезированию, выполнив которую, он сможет спастись. Лечитесь вовремя!

Как жить с митральной недостаточностью

На начальной стадии, когда нет нарушений кровообращения, пациент может просто вести обычный здоровый образ жизни. Ему противопоказаны сильные психоэмоциональные потрясения и тяжелый физический труд в неблагоприятных условиях. Когда развиваются первые признаки отклонения, мы рекомендуем:

- переход на более легкую работу;

- для молодых людей – обучение новой профессии;

- умственная деятельность не ограничивается;

- служба в армии определяется комиссией, чаще всего призывника отправляют в отделения связи, радиотехники.

При отеках, увеличении печени, асците, выраженной одышке и аритмии человек должен пройти комиссию, где ему могут присвоить инвалидность с возможностью частичного труда или полного освобождения от него. Призывник в таком случае считается негодным для несения службы.

Как проводится профилактика осложнений

Для предупреждения осложнений, которые могут возникать при митральной недостаточности (в том числе для тех, кто проходит реабилитацию после операции на клапане), рекомендуется:

- Постепенное расширение физической активности, регулярные занятия лечебной физкультурой, ходьба, прогулки на свежем воздухе – это самое важное.

- Применение препаратов, прописанных врачом (антикоагулянты, статины, мочегонные, антигипертензивные средства).

Советы врача тем, кто решается на операцию:

- пройти все обследования (ЭКГ, УЗИ сердца, рентгенография) и пообщаться с кардиохирургом;

- получить полную подготовку согласно перечню, предоставленному узким оперирующим специалистом;

- после вмешательства принять курс антибиотиков и антикоагулянтов для предупреждения инфекции и образования тромбов.

До скорой встречи на страницах нашего портала!

Недостаточность митрального клапана 1, 2, 3, 4 степени: что это такое, лечение и прогноз

Митральная недостаточность — разновидность пороков сердца клапанного типа. Патогенез обусловливается неполным закрытием митрального отверстия, чему предшествуют нарушения строения створок, тканей, находящихся под клапанами.

Патология характеризуется регургитацией крови в левое предсердие из левого желудочка. Рассмотрим детально, что это такое, характер развития и клиническую картину течения недостаточности митрального клапана при 1, 2 и 3 степенях заболевания, методы его лечения и прогноз возвращения к нормальной жизни.

Что это такое

Порок митрального клапана с обратным током крови (регургитацией) из левого желудочка в предсердие в результате неполного смыкания створок носит название митральной недостаточности. В самостоятельном виде приобретенное заболевание встречается нечасто и долгое время носит доброкачественный характер.

Но в составе комбинированных и сочетанных дефектов оно выявляется в половине всех случаев кардиальных пороков и быстро приводит к серьезным осложнениям.

В норме левый желудочек в систолу выбрасывает содержимое в аорту, которая разветвляется, образуя большой круг кровообращения.

Таким способом осуществляется перенос питательных веществ и кислорода в органы, в том числе и миокард. Под давлением двустворчатый клапан закрывается и не допускает обратного движения. При наличии отверстия во время сокращения возникает регургитация, и часть крови возвращается обратно, растягивая левое предсердие.

По мере прогрессирования состояния происходит устойчивое увеличение объема полостей сердца, повышение давления, застой в сосудах легких.

Механизм формирования порока можно рассмотреть на рисунке:

Виды, формы, стадии

При НМК оценивается общий ударный объем крови левого желудочка. В зависимости от его количества заболевание разделяется на 4 степени тяжести (в процентах указывается часть крови, которая перераспределяется неправильно):

- I (наиболее мягкая) — до 20 %.

- II (умеренная) — 20-40 %.

- III (средняя форма) — 40-60 %.

- IV (самая тяжелая) — свыше 60 %.

По формам течения заболевание можно разделить на острое и хроническое:

При определении особенностей передвижения митральных створок выделяют 3 типа классификации патологии:

- 1 — стандартный уровень подвижности створок (при этом болезненные проявления заключаются в дилатации фиброзного кольца, прободении створок).

- 2 — деструкция створок (наибольший урон принимают хорды, так как происходит их вытягивание или разрыв, также проявляется нарушение целостности сосочковых мышц.

- 3 — снижение подвижности створок (вынужденное соединение комиссур, сокращение протяженности хорд, а также их сращивание).

Причины развития патологии

Факторы становления проблемы многообразны. Они всегда имеют болезнетворное происхождение.

Врожденные и приобретенные пороки сердца

Как ни парадоксально, возможно возникновение проблемы в рамках других кардиальных изменений и генетических отклонений (об этом ниже).

Так, на фоне аортальной недостаточности возможно ослабление мышц и сухожильных нитей митрального клапана.

Все патологические процессы подобного рода проявляются довольно поздно. Некоторые и вовсе не дают знать о себе вплоть до летального результата. Порой диагноз ставится уже в процессе аутопсии.

Пролапс клапана

Клинический вариант органического изменения кардиальной структуры. Характеризуется западением створок образования внутрь предсердий.

Чаще это врожденная аномалия. Примерно в 30% клинических ситуаций — приобретенная, на фоне травм или оперативных вмешательств. Лечение, как и в случае с пороками хирургическое, перспективы восстановления хорошие. Подробнее в этой статье.

Диагностика, лечение и прогноз при недостаточности митрального клапана 1, 2 и 3 степеней

Митральная недостаточность — разновидность пороков сердца клапанного типа. Патогенез обусловливается неполным закрытием митрального отверстия, чему предшествуют нарушения строения створок, тканей, находящихся под клапанами.

Патология характеризуется регургитацией крови в левое предсердие из левого желудочка. Рассмотрим детально, что это такое, характер развития и клиническую картину течения недостаточности митрального клапана при 1, 2 и 3 степенях заболевания, методы его лечения и прогноз возвращения к нормальной жизни.

Описание заболевания

НМК (недостаточность митрального клапана) является самой популярной сердечной аномалией. Из всех заболевших 70% страдают изолированной формой НМК. Обычно ревматический эндокардит является главной первопричиной развития заболевания. Часто через год после первой атаки состояние сердца приводит к хронической недостаточности, вылечить которую довольно сложно.

К наибольшей группе риска относятся люди, заболевшие вальвулитом. Эта болезнь повреждает створки клапана, вследствие чего они подвергаются процессам сморщивания, деструкции, постепенно становятся более короткими по сравнению с первоначальной длиной. Если вальвулит находится на поздней стадии, развивается кальциноз.

Дополнительно вследствие перечисленных болезней сокращается протяженность хорд, происходят дистрофические и склеротические процессы в папиллярных мышцах.

Септический эндокардит приводит к деструкции многих сердечных структур, поэтому НМК имеет наиболее сильные проявления. Створки клапана примыкают друг к другу недостаточно плотно.

При их неполном закрытии через клапан происходит слишком сильный выход крови, что провоцирует ее перезагрузку и образование застойных процессов, увеличение давления.Все признаки приводят к нарастающей недостаточности МК.

Причины и факторы риска

НМК страдают люди, обладающие одной или несколькими из следующих патологий:

- Врожденная предрасположенность.

- Синдром соединительнотканной дисплазии.

- Пролапс митрального клапана, отличающийся регургитацией 2 и 3 степени.

- Деструкция и обрыв хорд, разрыв створок МК вследствие получения травм в области груди.

- Разрыв створок и хорд при развитии эндокардита инфекционный природы.

- Деструкция аппарата, объединяющего клапаны, при эндокардите, произошедшем вследствие заболеваний соединительной ткани.

- Инфаркт части митрального клапана с последующим формированием рубца в подклапанной области.

- Изменение формы створок и тканей, находящихся под клапанами, при ревматизме.

- Увеличение митрального кольца при дилатационной кардиомиопатии.

- Недостаточность функции клапана при развитии гипертрофической кардиомиопатии.

- Недостаточность МК вследствие проведения операции.

Митральная недостаточность часто сопровождается и другим пороком — стенозом митрального клапана.

Опасность и осложнения

При постепенном прогрессировании НМК проявляются такие нарушения:

- Развитие тромбоэмболии на почве постоянного застоя большой части крови.

- Тромбоз клапана.

- Инсульт. Большое значение в факторах риска развития инсульта занимает произошедший ранее тромбоз клапана.

- Мерцательная аритмия.

- Симптомы хронической сердечной недостаточности.

- Митральная регургитация (частичный отказ от выполнения функций митральным клапаном).

Недостаточность митрального клапана — разновидность пороков сердца клапанного типа. Патогенез обусловливается неполным закрытием митрального отверстия, чему предшествуют нарушения строения створок, тканей, находящихся под клапанами. Патология характеризуется регургитацией крови в левое предсердие из левого желудочка.

Симптомы и признаки

Тяжесть и выраженность МКТ зависит от степени ее развития в организме:

- 1 стадия заболевания не имеет специфических симптомов.

- 2 стадия не позволяет больным осуществлять физическую нагрузку в ускоренном режиме, так как незамедлительно проявляется одышка, тахикардия, болевые ощущения в грудной клетке, сбивание ритма сердца, неприятные ощущения. Аускультация при митральной недостаточности определяет повышенную интенсивность тона, наличие шумового фона.

- 3 стадия характеризуются недостаточностью левого желудочка, патологиями гемодинамики. Пациенты страдают постоянной одышкой, ортопноэ, ускорением ритма сердца, чувствуют дискомфорт в груди, их кожные покровы бледнее, чем в здоровом состоянии.

Узнайте больше о митральной недостаточности и гемодинамике при ней из видео-ролика:

Когда обращаться к врачу и к какому

При выявлении характерных для МКТ симптомов необходимо незамедлительно обратиться к кардиологу, чтобы остановить болезнь на ранних стадиях. В этом случае можно избежать необходимости в консультации с другими врачами.

Иногда есть подозрения на ревматоидную этиологию возникновения болезни. Тогда следует посетить ревматолога для постановки диагноза и прописывания надлежащего лечения. Если появляется надобность в оперативном вмешательстве, лечение и последующее устранение проблемы проводит кардиохирург.

Симптомы митральной недостаточность могут быть похожи на признаки других приобретенных пороков сердца. Больше о том, как они проявляются, мы писали здесь.

Диагностика

Распространенные методы выявления НМК:

- Физикальный. Оценивается скорость и равномерность пульса, особенности изменений артериального давления, выраженность шумов в легких систолического характера.

Врачи при обследовании обращают внимание на характер дыхания пациента. При заболевании одышка не прекращается даже при перемещении больного в горизонтальное положение, проявляется при исключении отвлекающих факторов, физических и психических раздражителей. При осмотре отмечается пастозный внешний вид стоп и голеней, понижение диуреза.

- Электрокардиография. Определяет интенсивность биоэлектрических потенциалов сердца при его функционировании. Если патология переходит на терминальную стадию, отмечается выраженная аритмия.

- Фонокардиография. Позволяет визуализировать шумы при работе сердца, а также изменения его тонов. Аускультация показывает:

- Апекскардиография. Позволяет увидеть колебания верхней части грудной клетки, происходящие на низкой частоте.

- Эхокардиография. Ультразвуковая диагностика, выявляющая все особенности работы и движений сердца. Требует внимательности и навыков от проводящего ее специалиста.

- Рентген. На снимке отображается картина участков поражений сердечных мышц, клапанов и соединительной ткани. Можно не только выявить больные участки, но и определить абсолютно здоровые области. Этот способ используется только со 2 стадии развития патологии.

Больше о симптоматике и диагностике узнайте из видео:

Необходимо различать НМК от других патологий сердца:

- Миокардита в тяжелой форме.

- Врожденных и приобретенных пороков сердца смежной этиологии.

- Кардиомиопатии.

- Пролапса МК.

Методы терапии

При выраженных симптомах НМК больному показано хирургическое вмешательство. Неотложно операцию выполняют по следующим причинам:

- На второй и более поздних стадиях при том, что объем выброса крови составляет от 40 % ее общего количества.

- При отсутствии эффекта от антибактериальной терапии и усугублении эндокардита инфекционного характера.

- Усиленные деформации, склероз створок и тканей, располагающихся в подклапанном пространстве.

- При наличии признаков прогрессирующей дисфункции левого желудочка совместно с общей сердечной недостаточностью, протекающей на 3-4 степени.

- Сердечная недостаточность на ранних стадиях также может стать причиной для операции, однако для образования показаний должна выявиться тромбоэмболия значительных по размеру сосудов, располагающихся в большом круге кровообращения.

Практикуются такие операции:

- Клапаносохраняющие реконструктивные операции необходимы для коррекции НМК в детском возрасте.

- Комиссуропластика и декальцинация створок показаны при выраженной недостаточности МК.

- Хордопластика предназначена для нормализации подвижности створок.

- Транслокация корд показана при их отпадении.

- Фиксирование частей папиллярной мышцы осуществляется с использованием прокладок из тефлона. Это необходимо при разделении головки мышцы с остальными составляющими.

- Протезирование хорд необходимо при их полной деструкции.

- Вальвулопластика позволяет избежать ригидности створок.

- Анулопластика предназначена для избавления больного от регургитации.

- Протезирование клапана осуществляется при его сильной деформации или развитии непоправимого и мешающего нормальной жизнедеятельности фибросклероза. Используются механические и биологические протезы.

Узнайте о малоинвазильных операциях при этом заболевании из видео-ролика:

Чего ждать и меры профилактики

При развитии НМК прогноз определяет степень тяжести течения болезни, то есть уровень регургитации, появление осложнений и необратимых изменений сердечных структур. Выживаемость на протяжении 10 лет после постановки диагноза выше, чем при аналогичных тяжелых патологиях.

Если недостаточность клапана проявляется в умеренной или средней форме, женщины имеют возможность вынашивать и рожать детей. Когда заболевание приобретает хроническое течение, все пациенты должны ежегодно делать УЗИ и посещать кардиолога. При появлении ухудшений следует наносить визиты в больницу чаще.

При ухудшении состояния предпринимается хирургическое вмешательство, поэтому пациенты должны всегда быть готовы к данной мере излечения от болезни.

Профилактика НМК заключается в недопущении или скорейшем лечении вызывающих данную патологию болезней. Все заболевания или проявления недостаточности митрального клапана из-за его неправильной или сниженной клапана нужно быстро диагностировать и проводить своевременное лечение.

НМК является опасной патологией, приводящей к тяжелым деструктивным процессам в ткани сердца, поэтому нуждается в надлежащем лечении. Больные при соблюдении рекомендаций врача могут через некоторое время после начала лечения вернуться к нормальной жизни и вылечить нарушение.