Синдром коогулированной ш/м

Что называют коагуляцией шейки матки: описание манипуляции и разновидности процедур, их достоинства и недостатки, показания и возможные осложнения

В норме шейка матки плотно закрыта и имеет особую слизь, которая препятствует проникновению патогенных микробов непосредственно в её полость. Патологии, в том числе и эрозия, затрагивающие этот орган, в большинстве случаев протекают бессимптомно и выявляются лишь при обследованиях.

Консервативные методы лечения в виде свечей, мазей или таблеток не всегда оказываются успешными. Поэтому при борьбе с заболеваниями шейки матки они чаще назначаются как вариант дополнительной терапии. Наиболее действенным методом лечения на сегодняшний день остаётся прижигание (коагуляция).

Заболевания шейки матки — причины возникновения

Заболевания шейки матки возникают в любом возрасте, вследствие негативного воздействия различных факторов:

- гормонального сбоя;

- травматических операций (при абортивных вмешательствах или в процессе родов);

- инфекционно-воспалительных процессов.

Под действием этих причин здоровые клетки погибают, образуется раневая поверхность, которая немного кровоточит.

Заболевания шейки матки мешают наступлению здоровой беременности, так как процесс проникновения в полость матки инфекционных агентов облегчается. В ряде случаев при длительном существовании патологии и отсутствии адекватного лечения происходит малигнизация (перерождение доброкачественных клеток в злокачественные).

Перед проведением коагуляции осуществляется осмотр с помощью кольпоскопа, который позволяет детально рассмотреть малейшие изменения слизистой оболочки влагалищной части шейки матки

Что такое коагуляция шейки матки?

Коагуляция шейки матки — специальное малоинвазивное вмешательство, при котором все действия направлены на образование кровяного сгустка, останавливающего кровотечение либо уничтожающего патологические образования на внутренней поверхности органа. Она осуществляется разными способами, каждый из которых имеет свои достоинства. В современной гинекологической практике используются:

- электрокоагуляция;

- радиоволновая вапоризация;

- криокоагуляция;

- химическая коагуляция;

- лазерная вапоризация.

Какой конкретно метод будет применяться, в большей степени зависит от оснащения клиники, желания пациентки и имеющихся противопоказаний.

Преимущества и недостатки коагуляции

Преимущества коагуляции:

- В основном удаляются лишь поражённые ткани, а здоровые остаются нетронутыми, за исключением диатермокоагуляции.

- Осложнённая фаза рубцевания, присущая обычным оперативным вмешательствам, при коагуляции практически отсутствует, соответственно, шейка травмируется не так сильно. Это особенно важно для молодых, ещё не рожавших женщин.

- Дополнительное стерилизующее воздействие коагуляции препятствует проникновению и размножению в ране патогенных микроорганизмов.

- Заживление происходит очень быстро.

- Кровянистые выделения после вмешательства практически отсутствуют.

Недостатки метода:

- чаще всего высокая стоимость процедур;

- малая распространённость коагуляции в небольших городах из-за отсутствия оборудования и специалистов, имеющих нужные знания и опыт;

- индивидуальные особенности организма женщины, например, высокий болевой порог;

- затягивающийся период восстановления (встречается крайне редко, например, при электрокоагуляции).

В целом коагуляция имеет больше преимуществ, чем недостатков, поэтому она нашла широкое распространение и признание среди женщин

Показания и противопоказания, меры предосторожности перед вмешательством

Для проведения процедуры существуют определённые показания, к числу которых принадлежит не только эрозия шейки матки, но и ряд других серьёзных патологий. К таковым относят:

- эндометриоз цервикального канала;

- гипертрофия тканей шейки, то есть увеличение её объема из-за выпадения или опущения матки;

- полипы, папилломы и другие доброкачественные образования;

- маточные или шеечные кисты.

Однако в гинекологии коагуляция применяется далеко не всегда. Иногда это бывает связано не с отсутствием необходимого оборудования или специалистов, а с особыми противопоказаниями к подобному лечению. К ним относят:

- плохую свёртываемость крови;

- психические нарушения;

- беременность;

- присутствие в организме кардиостимуляторов или прочих инородных тел;

- кровотечения;

- воспалительные процессы, локализованные в малом тазе или области наружных половых органов.

В большей степени противопоказания являются временными, и при должной подготовке, восстановлении показателей можно использовать коагуляцию в борьбе с гинекологическими патологиями.

Подготовка к процедуре

Перед принятием решения об определённом методе лечения врач, к которому обратилась женщина за помощью, в обязательном порядке проводит ряд обследований:

- гинекологический осмотр с использованием специальных зеркал;

- цитологическое исследование мазка (на присутствие в образце атипичных клеток или иных негативных изменений);

- общий и биохимический анализ крови;

- коагулограмму (определяется скорость свёртывания крови);

- анализы на урологические заболевания и инфекции, передающиеся половым путём.

Полное обследование необходимо, поскольку оно позволяет выявить не только гинекологическое заболевание, но ещё и наиболее вероятную причину его появления. Метод и объём вмешательства строго зависит от степени выраженности, стадии течения болезни и сопутствующих патологий преимущественно гинекологической сферы.

Методика выполнения различных видов коагуляции

Техника проведения процедуры зависит от вида коагуляции. В целом все способы основаны на точном воздействии на поражённую область определённым агентом — фактором, разрушающим патологические клетки. В этой роли выступает холод, электрический импульс, радиоволна, лазер, химическое вещество.

Диатермокоагуляция (электрокоагуляция), или прижигание током

Электрокоагуляция — особый метод, механизм действия которого основан на воздействии на ткани электрических импульсов. Выполняется диатермокоагуляция под анестезией, так как процесс довольно болезненный. Если поражение обширное либо при наличии особых показаний, рекомендуется применение общего наркоза.

Техника проведения операции сводится к нескольким моментам:

- Первый шариковый (игольчатый) электрод подводится к шейке, второй — кладётся под поясничную область. Поражённый участок обрабатывается физраствором.

- После включения прибора образуется тепло, с помощью которого расплавляются повреждённые участки слизистой. Причём затрагиваются не только изменённые ткани, но и здоровые. Это необходимо для предупреждения распространения эрозии. Процедура занимает не более 40 минут.

Манипуляция проводится при отсутствии кровянистых выделений (обычно на 4 сутки после завершения менструаций). Диатермокоагуляция применяется только для лечения патологий у рожавших женщин. Это связано с тем, что после заживления раневой поверхности на шейке матки остаётся рубец.

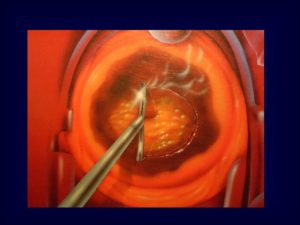

Аргоноплазменная деструкция — новый метод бесконтактного устранения патологически изменённых тканей, суть которого состоит в выпаривании клеток с помощью энергии электромагнитного поля, создаваемого факелом аргоновой плазмы.

Шейка матки после прижигания электрическим током теряет эластичность, на ней формируются рубцы, что в дальнейшем может осложнять беременность и роды

Радиоволновая коагуляция

Радиоволновая коагуляция основана на действии специальных высокочастотных радиоволн. Врач-гинеколог направляет электромагнитный луч непосредственно на патологический очаг и точно воздействует на поражённую область. Под его действием ткани разогреваются, а изменённые участки эпителия испаряются.

Радиоволновой метод совершенно безвреден, ведь он не требует выполнения надрезов и наложения швов. Рубцевания после подобной процедуры не происходит. А высокая температура воздействующей волны помогает избежать инфицирования патогенной микрофлорой. Процедура проводится с 8 по 10 день менструального цикла.

Радиоволновое лечение с помощью аппарата Сургитрон — один из самых безопасных методов лечения большинства патологий шейки матки

Лазеровапоризация

Суть лазерной коагуляции заключается в том, что лазер прицельно воздействует на повреждённые ткани, в результате чего световая энергия луча преобразовывается в тепловую.

За доли секунды возникает нагревание поражённой области до высоких температур, что способствует выжиганию патологически изменённых клеток и исчезновению проблемы. Зона действия лазера достаточно мала, поэтому процессы регенерации и восстановления после процедуры происходят гораздо быстрее, чем при применении других методов.

Глубина воздействия обычно составляет не более 5 мм, а при распространении патологического процесса на ткани влагалища — уменьшается до 1,5 мм.

Лазерная коагуляция шейки матки обладает существенными преимуществами по сравнению с традиционным хирургическим вмешательствомПроцедуру выполняют под местной анестезией. При небольшой области поражения допускается проведение коагуляции без обезболивания — всё зависит от чувствительности к боли пациентки. Её суть состоит в:

- удалении слизи из цервикального канала;

- маркировке зоны поражения;

- вапоризации (прижигании при сильном нагревании) тканей под контролем кольпоскопа с лазерным приспособлением;

- конизации (при наличии показаний) — удалении незначительного объёма тканей влагалищной части шейки матки для проведения гистологического исследования.

Важно, чтобы при лазерной коагуляции в шейке матки разрушались железы и протоки. Это необходимо для снижения вероятности рецидива эрозии или возникновения другого заболевания.

Химическая коагуляция

Химический метод является одним из первых в лечении патологий шейки матки. В настоящее время способ используется достаточно редко.

Его суть состоит в нанесении под контролем кольпоскопа на патологически изменённый участок специальной смеси препаратов (Солковагина и Ваготила).

Солковагин и Ваготил способствуют уничтожению поверхностно расположенного слоя эпителия, который отторгается через два дня. Процедуру рекомендуют проводить на 7–10 день цикла.

Солковагин является комбинированным препаратом для местного лечения доброкачественных поражений шейки матки

Криокоагуляция

Одним из распространённых методов воздействия на патологически изменённые слои шейки матки является криокоагуляция (использование очень низких температур). Процедура состоит из следующих этапов:

- Во влагалище вводится гинекологическое зеркало и аппарат с металлическим наконечником.

- На поражённую область подаётся жидкий азот в течение 3–5 минут.

- По завершении процедуры наконечник аккуратно извлекают.

Под воздействием холода клетки гибнут и отторгаются. Важно, чтобы наконечник полностью покрывал область эрозии. В противном случае могут возникнуть осложнения, либо будет отсутствовать эффект от лечения.

Чаще всего анестезию не используют. Метод применяют для лечения эрозий небольшого размера. Процедуру проводят на 6–9 день менструального цикла. После заживления раны на поверхности иногда может остаться рубец, что провоцируется чрезмерно глубоким замораживанием тканей.

Послеоперационная реабилитация. Возможные последствия и осложнения

После проведения коагуляции шейке матки осложнения возникают достаточно редко. Для скорейшего выздоровления необходимо придерживаться рекомендаций врача, тогда процесс восстановления тканей будет быстрым и безболезненным.

В первые сутки после процедуры могут появиться боли в животе преимущественно тянущего характера и скудные кровотечения. Подобные проявления считаются нормальными, но при обильных выделениях следует обратиться к врачу-гинекологу.

Рецидивы возникают крайне редко и зависят в большей степени от индивидуальных особенностей организма.

Поскольку при коагуляции шейка матки не подвергается серьёзным воздействиям и деформации, то в будущем это не будет являться противопоказанием к беременности.

После процедуры зачатие может произойти уже практически через месяц. Гинекологическое обследование на предмет отсутствия или наличия патологических изменений проводят через полгода.

В послеоперационный период происходит восстановление тканей шейки матки, а это означает, что стоит ограничить физические нагрузки.

Желательно избегать конфликтов или стрессовых ситуаций, не купаться в бассейнах, водоёмах, не принимать горячую ванну и не посещать сауну. Данные рекомендации необходимо соблюдать в течение месяца.

По истечении этого времени женщина может возвратиться к привычному образу жизни.

Отзывы женщин о методике

При патологиях шейки матки показано лечение коагуляцией. Она имеет много разновидностей, характеризуется малой вероятностью развития осложнений.

После такого метода лечения, в отличие от традиционных хирургических, происходит быстрое восстановление слизистой и всего организма в целом. Это способствует скорому возвращению к привычному образу жизни.

Но тем не менее перед назначением процедуры необходима консультация специалиста и проведение широкого спектра диагностических исследований для выявления сопутствующих патологий и возможных противопоказаний.

Коагуляция шейки матки: разновидности процедур, их достоинства и недостатки, показания и возможные осложнения

Услышав в кабинете гинеколога слово коагуляция, женщина обычно не понимает какие именно манипуляции ее ожидают. Только полная и актуальная информация позволит искоренить страх перед процедурой. Ведь не зря считается, что положительный настрой пациентки — залог успешного исхода любой операции.

Дисплазии шейки матки: лечить или не лечить? (Часть 5)

Лечение дисплазий шейки матки условно можно разделить на общее и местное. Успех выздоровления во многом зависит от уровня знаний врачей, а не только их технических навыков в проведении оперативного лечения.

Любой вид лечения дисплазий шейки матки необходимо проводить на основании результатов полного обследования женщины, которое включает мазки на цитологию и микрофлору, кольпоскопию, эндоцервикальный кюретаж, и, при необходимости, биопсию.

Общее лечение

Существует, так называемая, ортомолекурная терапия дисплазий шейки матки, которая включает в себя несколько групп препаратов, влияющих на восстановление нормального эпителия шейки матки.

Так как ученые обнаружили прямую связь между дефицитом витаминов А и C и возникновением дисплазий шейки матки, то очень важно рекомендовать прием этих витаминов женщинам не только для лечения, но и для профилактики изменений эпителия шейки матки.

Важную роль в восстановлении эпителия играют такие витамины, как E, В6, В12, бета-каротин, биофлавоноиды, особенно олигомерные проатоцианидины (ОРС), и фолиевая кислота.

Не менее важными в лечении дисплазий являются селен, полиненасыщенная жирная кислота Омега-3, пробиотики и пребиотики, клетчатка и ряд ферментов (панкреатин, бромелаин).

Ученые утверждают, что дефицит этих биологических веществ наблюдается у 67% женщин с дисплазиями. Из лекарственных растений зеленый чай обладает положительным эффектом на регенерацию эпителия шейки матки.

Поэтому очень важно улучшить питание женщин, по возможности с помощью консультаций диетолога или нутрициолога.

Медикаментозное и консервативное лечение

Метод химической коагуляции (солкогин, ваготид и др.) является очень популярным методом лечения в ряде стран, в том числе на Украине. Относительно удовлетворительные результаты могут быть получены только при лечении небольших по площади и глубине поражений, в основном легкой дисплазии.

При умеренной и тяжелой дисплазиях этот вид лечения не эффективен. Этим методом можно лечить эктопии цилиндрического эпителия и эффект лечение будет лучше, чем при лечении дисплазий плоского эпителия.

Но так как химическая коагуляция может привести к ожогам слизистой влагалища и шейки матки, такой вид лечения практически не применяется большинством заграничных врачей и строго не рекомендуется как метод самолечения.

Консервативное лечение включает в себя использование большого количества препаратов органического и неорганического происхождения.В эту группу препаратов входят минеральная вода, минеральные соли, морские соли, отвары или масло лекарственных растений (ромашка, эвкалипт, календула, чертополох, пустырник, зверобой, облепиха, шиповник), мази кератолина, хлорофиллинта, мази на основе биологических тканей (плаценты), ряд антисептиков и др. Эффективностью эти методы лечения не обладают, поэтому не рекомендуются в современной гинекологии при дисплазиях.

Хирургическое лечение

Современное хирургическое (оперативное) лечение предраковых состояний шейки матки включает в себя пять основных методов лечения:1.

Электрическая эксцизия (диатермокоагуляция, процедура петлевой электрической эксцизии – LEEP, эксцизия зоны трансформации с помощью большой петли — LLETZ, электрическая конизация).2. Холодовая деструкция (криодеструкции, криоконизация).3.

Лазерная терапия (лазерная вапоризация, лазерная конизация, лазерное прижигание).4. Радиоволновая терапия.5. Ультразвуковая терапия.6. Холодно-ножевая конизация (иссечение).

7. Ампутация шейки матки (ножевая ампутация, ультразвуковая ампутация).

Хирургическое лечение шейки матки лучше проводить в первую (фолликулярную) фазу менструального цикла. Под влиянием повышающегося уровня эстрогенов проходит пролиферация эпителия шейки матки, что способствует процессу регенерации.

Если хирургическое лечение запланировано на вторую половину менструального цикла, всегда необходимо исключить возможную беременность, особенно, если женщина вела открытую половую жизнь до лечения. Поэтому по правилам необходимо определить уровень ХГЧ в крови, если лечение проводится перед менструацией. Однако важно помнить, что при этом также увеличивается риск развития эндометриоза.

При наличии персистентной ВПЧ инфекции лучшие результаты лечения наблюдаются при использовании лазерной вапоризации и диатермокоагуляции.

Хирургическое лечение может проводиться с использованием местного обезболивания (лидокаин с эпинефрином или без него) и в редких случаях с общей анестезией кратковременного действия. Седативные средства могут применяться по желанию женщины и/или врача.

— Диаэтермокоагуляция

Этот метод хирургического лечения очень популярный из-за дешевизны оборудования и технической простоты выполнения операции, и им пользуются , практически, во всех странах мира в течение последних 30-35 лет. В народе этот метод называют прижиганием шейки матки.

Электрическую эксцизию проводят двумя видами петель-электродов – маленькой или большой, в зависимости от размеров и глубины поражения, с помощью электрического тока низкого напряжения, который приводит к водному дисбалансу клеток эпителия и, таким образом, разрушает их.

https://www.youtube.com/watch?v=Gt6xTbDxbs4

При диатермокоагуляции (ДЭК) трудно регулировать глубину коагуляции биотканей, и в этом проявляется главный недостаток этого вида лечения.

После первого контакта электрода с поверхностью шейки матки на ней образуется коагуляционная пленка, которая не позволяет оперирующему врачу определить как и на какую глубину распространяется электрическая энергия.

Если в непосредственной близости от места коагуляции располагается кровеносный или лимфатический сосуд, то есть высокая вероятность получения глубоких некрозов внутри тканей, расположенных по ходу сосудов, что приводит в дальнейшем к образованию рубцов шейки матки. Такой вид осложнений называется синдромом коагулированной шейки матки и требует часто дополнительные хирургические методы лечения.

После ДЭК чаще возникает эндометриоз шейки матки, чем после других видов лечения.

— Криохирургия (холодовая деструкция)

Пионерами применения жидкого азота в холодовой хирургии пораженных дисплазией участков шейки матки были Крисп и Остергард в 1971 году.Как и при ДЭК, регулирование глубины промерзания тканей провести с высокой точностью невозможно.

Колликвационный струп по своей структуре довольно рыхлый в отличие от коагуляционного струпа, поэтому женщин дольше беспокоят выделения, которые на самом деле являются лимфореей из зияющих после отторжения струпа лимфатических сосудов.

Для проведения холодовой деструкции дисплазий очень важно учитывать такой показатель, как результат эндоцервикального кюретажа (ЭЦК).

ЭЦК позволяет провести гистологическое исследование эпителия канала шейки матки, чтобы исключить или обнаружить наличие злокачественного процесса цилиндрического эпителия, а также уточнить распространение интраэпителиальной неоплазии эпителия, особенно за пределы влагалищной порции шейки матки вовнутрь шеечного канала. Холодовая деструкция, как и диатермокоагуляция, не должна проводиться у женщин с положительным ЭЦК, а также при наличии железистой дисплазии цервикального канала, так как этот вид лечения не будет эффективным в данных случаях.У некоторых женщин может возникнуть анафилактический шок как результат аллергической реакции на холод.Успех лечения составляет от 88% до 94% при соблюдении правил проведения холодовой деструкции шейки матки и правильного подбора больных. При лечении тяжелой дисплазии в 7,1-39% случаев наблюдается повторное возникновение этого патологического процесса.

— Лазерное лечение

Лазерное хирургическое лечение шейки матки развивается в двух направлениях: с использованием лазерного излучения большой мощности и использованием низко интенсивного лазерного излучения, что позволяет проводить лазерную вапоризацию (выпаривание) или лазерную конизацию шейки матки.

Впервые СО2 лазерная вапоризация была проведена Дорси в 1979 году и Джорданом и Коллинсом в 1985 году. В 1980-х годах лазерное лечение дисплазий было одним из самых популярных методов лечения в развитых странах.

Со временем этим методом стали пользоваться реже из-за дороговизны технического оборудования, а также из-за того, что проведение лазерного лечения часто необходимо проводить в операционных условиях с применением общей анестезии.

СО2 лазер – это луч невидимого инфракрасного света, для которого мишенью действия становятся клетки, содержащие большое количество воды, так как они могут адсорбировать энергию лазера максимально, что приводит к выпариванию ткани. От величины мощности излучения зависит толщина лазерного луча и его действие.

Для вапоризации тканей можно применять низко интенсивные лучи, однако основной побочный эффект при таком виде лечения – это перегрев и ожог тканей. После вапоризации не остается тканевого материала для гистологического исследования. Положительная сторона коагулирующего эффекта лазера используется для остановки кровотечения во время процедуры.

Действие лучей высокой интенсивности похоже на действие острого ножа-скальпеля и используется для лазерной конизации шейки матки, к тому же сопровождается меньшим кровотечением, чем при проведении холодно-ножевой конизации.

Так как для этого вида лечения нужна хорошая иммобилизация женщины для предупреждения серьезных повреждений соседних тканей шейки матки, влагалища, а также промежности, процедуру рекомендуют проводить под общим кратковременным наркозом. При этом виде лазерного лечения сохраняются участки иссеченных тканей, которые могут быть гистологически исследованы.Женщины могут испытывать больше болей при лазерной вапоризации, чем при холодовой деструкции шейки матки.

Легкое кровотечение может возникнуть на 4-10 день послеоперационного периода

Радиоволновая терапия

Радиоволновая терапия – это новый метод лечения предракового состояния шейки матки, который популяризуется в постсоветских странах из-за того, что аппараты для проведения такого лечения стоят не дорого.

Однако эффективность радиоволновой терапии не была проверена и доказана надлежащим образом (по правилам доказательной медицины).

Для лечения радиоволновым методом используют высокие частоты звука.

Побочные эффекты и осложнения такого лечения не изучены.

Ультразвуковая терапия

Ультразвуковая терапия – это использование фокусированного ультразвука для разрушения очагов дисплазии. Это новый метод лечения и он тоже популяризуется в бывших республиках СССР. Проверки на эффективность и безопасность по международным стандартам тестирования новых приборов такой метод лечения не прошел, поэтому не применяется в официальной медицине других стран.

Ножевая конизация шейки матки

В начале 19-го столетия была проведена попытка удаления опухоли шейки матки с помощью скальпеля, которая стала началом хирургического лечения предраковых и раковых состояний шейки матки.

До появления ДЭК и криодеструкции этот метод был самым распространенным в лечении некоторых заболеваний шейки матки, но чаще всего им пользовались с диагностической целью для проведения конусовидной биопсии шейки матки.

В настоящее время ножевое конусовидное иссечение проводят у женщин с дисплазиями цилиндрического эпителия, аденокарциномами insitu, при больших старых разрывах шейки матки и патологическими эктропионами.Недостатками холодно-ножевой конизации шейки матки являются обильное кровотечение, большая травматизация шейки матки, а следовательно, длительное заживление, а также стеноз цервикального канала из-за разрушения большого количества эндоцервикальных желез.

Ампутация шейки матки

Этот вид лечения представляет собой высокое конусовидное иссечение тканей шейки матки, и выполняется только в условиях операционной, нередко с использованием эпидуральной или общей внутривенной анестезии. Ножевая ампутация – это органосохраняющая операция, которая успешно применяется при начальных стадиях рака.

В 1992 году в гинекологической клинике МНИОИ им. П.А.Герцена разработана операция удаления пораженного участка шейки матки с использованием ультразвукового скальпеля по специальной методике. Частота стеноза шеечного канала при таком виде оперативного лечения намного ниже, чем при других видах хирургического лечения.

Показания для оперативного лечения дисплазий шейки матки

- Удовлетворительный кольпоскопический осмотр с полной визуализацией зоны трансформации

- Пораженные участки шеечного эпителия обнаружены и определены полностью

- Результаты гистологического исследования биоптированного препарата совпадают с результатами цитологического исследования

- Биопсия была проведена в обязательном порядке для исключения злокачественного процесса

Противопоказания для проведения хирургического лечения дисплазий

- Аденокарцинома in situ

- Беременность (относительное противопоказание)

- Инфекционный процесс шейки матки и влагалища

- Неудовлетворительный результат кольпоскопии

- Острые и подострые воспалительные процессы органов малого таза

- Отсутствие профессиональных навыков врача

- Пораженные участки эпителия определяются плохо или же их размеры выходят за пределы технических возможностей лечения

- Результаты биопсии подозревают или подтверждают злокачественный процесс

- Результаты прицельной (с помощью кольпоскопии) биопсии не совпадают с цитологическим результатом

Ведение послеоперационного периода

Женщину, которой проводилось оперативное лечение шейки матки, необходимо предупредить о некоторых неприятных симптомах, которые она может испытывать после лечения. Такими симптомами являются тянущая боль внизу живота в первые 1-2 дня после процедуры, влагалищные выделения с запахом или без в течение 2-4 недель.

Для устранения болей женщина может употреблять ибупрофен, ацетоминофен или другие обезболивающие препараты.

https://www.youtube.com/watch?v=eVrvZdiVuXo

Женщина не должна поднимать тяжести в течение всего периода выздоровления (минимум 4 недели), а также пользоваться тампонами, спринцеваться и жить половой жизнью, так как всё это провоцирует травматизацию с последующим кровотечением и инфекционные процессы шейки матки.Профилактическое назначение антибиотиков не обосновано, поэтому не должно проводиться.

Некоторые врачи назначают гормональные контрацептивы для искусственной задержки менструации, что якобы является профилактикой эндометриоза шейки матки, однако исследования показали, что такой вид профилактики не эффективен, и гормональные препараты с этой целью назначаться не должны.

Если после лечения у женщины повышается температура тела (выше 38 С), и/или возникает обильное или длительное влагалищное кровотечение, и/или боль усиливается и не устраняется обезболивающими препаратами, такая женщина должна обратиться к своему лечащему врачу как можно быстрее.

Др. Елена Березовская — Беременность и дисплазия

Коагуляция шейки матки

Эрозия шейки матки — вот самый частый диагноз, который раздается в кабинетах гинекологии. И хорошо, если женщина сознательно относится к этой проблеме, а не занимается самолечением.

Последняя тактика и вовсе не приемлема в наше время, когда существует масса способов раз и на всю жизнь избавиться от подобного заболевания.

Целью любого из них становится полное удаление ненормальных тканей, дабы предотвратить опасность превращения больных клеток в раковые образования.

Химическая коагуляция шейки матки

Этот метод признан одним из самых доступных, если исходить из финансовых соображений, но и самым нерезультативным. Он основан на нанесении на очаг эрозии раствора Солковагина, который провоцирует коагуляцию поврежденных тканей. Чтобы лекарство наносилось более точно, вся процедура проходит при помощи кольпоскопии, а проще говоря, увеличительных стекол.

Спустя несколько дней после того, как смесь была нанесена, пораженные эрозией ткани начинают отторгать отмершие клетки, под которыми образуется новый слой эпителия. Такая процедура не приносит болевых ощущений, и не наблюдается никаких негативных последствий коагуляции шейки матки с привлечением химического препарата.

Хотя и не исключено, что процедуру нужно будет проходить неоднократно.

Криокоагуляция шейки матки

Очень эффективный метод, основанный на использовании жидкого азота, который быстро замораживает пораженные болезнью ткани. Но всегда существует риск очень глубокого проникновения холода, в результатечего на маточной шейке или матке появляются рубцы. Последние вполне могут стать преградой к родам и беременности.

Способ базируется на влиянии на зараженные ткани электродами, разогретыми под воздействием электрического тока.

Принцип действия такой коагуляции шейки матки основывается на ожоге, который буквально выжигает эрозию, но может быть довольно-таки болезненным и требовать применения обезболивающих препаратов или местной анестезии.

Также подобный метод способен приводить к рецидиву болезни, поскольку под быстро покрывающимися струпьями тканях не видно, все ли эрозийные очаги были обработаны электродами.

Радиоволновая и лазерная коагуляция шейки матки

Первый способ базируется на энергии радиоволн, имеющих высокую частоту. Они обладают большой глубиной проникновения, и провоцируют моментальное отмирание пораженных тканей. Лазерный метод — эффективен и безопасен только в том случае, когда его делает квалифицированный врач, потому что малейшая халатность может привести к ожогам и рубцам.

Аргоноплазменная коагуляция шейки матки

Данная тактика – совершенно новый способ лечить эрозию маточной шейки. Принцип его работы основан на том, что на пораженные ткани влияют плазмой, которая производится ионизированным аргоном.

Такая процедура вообще не нуждается ни в каких прикосновениях или инструментах, отсутствует дымление, или обугливание обожженных тканей, есть возможность держат под контролем глубину обрабатываемых слоев эпителия. Аргоноплазменная коагуляция эрозии шейки матки — это почти безболезненная методика, после которой рана полностью заживает за пару месяцев.

В течение первого времени нужно отказаться от половых отношений, и возможны обильные выделения. Планировать зачатие можно уже через полгода после процедуры.

Синдром коагулированной шейки матки

С таким понятием сталкивается женщина, которая перенесла один из способов устранения эрозии маточной шейки. Он означает, что на месте зажившей эрозии появился рубец, но никак не новый очаг заболевания. Но если коагулированная шейка матки не была избавлена от провоцирующего болезнь фактора, такого как вирус, бактерии или инфекция, то вполне возможно, что снова «встала в строй».

| Удаление шейки матки — последствия Любая операция имеет свои последствия. Не является исключением и гистерэктомия — операция по удалению шейки матки. Но помимо физических последствий, после этой процедуры женщине приходится переживать и моральные страдания от мыслей о своей якобы неполноценности. | Как женщине приготовиться к проведению УЗИ гениталий и что необходимо заранее знать, если назначена эта распространенная процедура. Для вас — особенности и подробности УЗИ женских гениталий, которые могут пригодиться. |

| Если у вас обнаружили заболевание шейки матки, вы можете выбрать предпочтительный метод лечения, но если врач настаивает на «страшных» процедурах конизации или коагуляции шейки матки, прислушайтесь к его мнению. А как еще лечат шейку матки? | Жизнь после рака шейки матки Если вы пережили рак шейки матки, не факт, что путем операционного вмешательства вы освободились от риска повторного возникновения болезни. О жизни после рака шейки матки и о последствиях этой болезни читайте в нашей статье. |

Заболевания шейки матки: современные методы диагностики и лечения | Издательство ПИМУ — Part 15

Конизация должна проводиться однократно! После электроконизации чаще, чем после диатермокоагуляции, возникают ранние и отсроченные кровотечения, требующие врачебного вмешательства (лигирование или коагуляция кровоточащего сосуда, тампонирование). Осмотр шейки в течение 1-го месяца после воздействия должен проводиться только по показаниям, чтобы избежать повреждения раневой поверхности и, соответственно, нарушения процессов репарации.

Лазерная эксцизия

Описание метода лазерной эксцизии, достоинства и недостатки лазерного воздействия, требования к обследованию больных, время выполнения манипуляции и возможные осложнения отражены в разделе Воздействие высокоинтенсивным лазером.

Показаниями к лазерной эксцизии служат следующие виды патологии:

- эктопии, особенно рецидивирующие и в сочетании с ретенционными кистами и рубцовой

- деформацией;

- синдром коагулированной шейки;

- лейкоплакия;

- эндометриоз;

- эктропион;

- полипы цервикального канала;

- дисплазия шейки матки;

- рак in situ.

Противопоказания. Относительным противопоказанием являются геморрагические синдромы — болезнь Верльгофа, Виллебранда и др.

Необходимо отметить, что на современном этапе лазерная конизация не нашла широкого применения из-за высокой стоимости аппаратов и особенностей лазерного воздействия, не позволяющих одномоментно выполнить конусовидное иссечение шейки, подобное электроконизации, в связи с чем дополнительно требуется ножевое иссечение.

Радиоволновая хирургия

Радиоволновая хирургия — это современная электрохирургия, в которой используется электромагнитная волна разных форм с частотой радиоволн 3—4 МГц. Американские ученые разработали прибор «Сургитрон», работающий на частоте 3,8 МГц.

Его высокочастотная энергия концентрируется на конце электрода, и хотя сам электрод не нагревается, сильно сконцентрированная энергия повышает образование молекулярной энергии внутри клеток, которые и разрушает, вызывая нагревание ткани и фактически испаряя клетки.

Высокая частота приводит к тому, что ток, производимый прибором, проходит через организм, не вызывая болезненных сокращений мышц (эффект Фарадея). В зависимости от формы волны (фильтрованная, полностью выпрямленная и частично выпрямленная) может наблюдаться эффект разреза, разреза и коагуляции, гемостаза.

Поверхностное прижигание осуществляется искрой переменного тока (фульгурация). Радиохирургический разрез проводится без давления на ткань, повреждение ткани минимальное, сравнимое с лазерным воздействием, зона поражения эпителия — не более 0,5 мм, соединительной ткани — не более 0,3 мм, мышечной ткани — не более 0,07 мм.Показания. Используя различные электроды, можно применять практически при любой патологии шейки матки.

Противопоказания. Относительным противопоказанием является наличие у пациентки кардиостимулятора.

Обследование перед радиоволновым воздействием включает мазок на флору влагалища, кольпоскопию, онкоцитологическое исследование, по показаниям — прицельную биопсию и выскабливание цервикального канала.

Методика. Радиоволновая цервикальная конизация проводится точно таким же электродом треугольной формы, как и при диатермоконизации, или электродом в виде петли — при небольших поражениях. Радиоволновое воздействие на шейке может осуществляться до менструации и после нее.

Важно помнить! Количество вырабатываемой теплоты зависит от времени контакта с тканью, размера электрода, формы волны.

Ведение больных в послеоперационном периоде не требует дополнительных мероприятий. Неполная эпителизация шейки начинается через 12 дней, полная эпителизация происходит через 24—28 суток. Рекомендуется половой покой и ограничение физической нагрузки в течение месяца.

К преимуществам метода относятся следующие его характеристики:

- сокращение времени операции;

- бескровность операционного поля, отсутствие отторжения струпа и отсроченного кровотечения;

- минимальная боль во время и после воздействия, уменьшение потребности в обезболивающих

- препаратах;

- повышение качества гистологической диагностики за счет минимального повреждения тканей в зоне

- воздействия;

- ускоренное заживление раны;

- исключение электроожога пациентки (так как вместо заземляющей пластины на коже используется

- антенна, устанавливаемая рядом с операционным полем);

- универсальность (метод может использоваться в амбулаторных и стационарных условиях, в

- эндоскопической хирургии).

Недостатками метода являются задымление в результате разрушения тканей и наличие в отработанном дыме вирусных частиц, что требует применения эвакуаторов с целью аспирации дыма.

Осложнения минимальны и могут быть связаны с неправильным использованием прибора и нарушением техники выполнения вмешательств: разрыв тканей при использовании изношенных электродов, разрушение ткани для морфологии или плохое заживление вследствие неправильной техники.

Истинная эрозия. Ликвидируют вызвавший ее патологический процесс (проводят противовоспалительное лечение), деструкции самой эрозии не требуется.

Эктопия.

При отсутствии носительства ВПЧ высокого онкогенного риска врожденная эктопия у нерожавших женщин требует коррекции гормональных нарушений или назначения гормональной контрацепции трехфазными препаратами, наблюдения с цитологическим и кольпоскопическим контролем 1 раз в 6—12 мес (биопсии не требуется). При доказанных цитологических (койлоциты) и молекулярных данных (положительная ПЦР) о наличии ВПЧ-инфекции высокого онкогенного риска показана системная противовирусная терапия с использованием интерферонов (виферон, циклоферон, неовир, интрон А), лечебной рекомбинантной вакцины против ВПЧ и на фоне этой терапии — воздействие на патологический очаг: поверхностная криодеструкция, трансцервикальная криодеструкция, лазерная вапоризация, радиохирургическая коагуляция, прижигание солковагином с последующим цитологическим и кольпоскопическим контролем до 6 мес.

У рожавших женщин с врожденной эктопией при отсутствии ВПЧ также возможна тактика наблюдения, но чаще приходится воздействовать на патологический очаг: прижигание солковагином, поверхностная криодеструкция, трансцервикальная криодеструкция, лазерная вапоризация, радиохирургическая коагуляция, диатермокоагуляция.

При наличии ВПЧ осуществляется воздействие на патологический очаг теми же методами на фоне обязательной системной противовирусной терапии с последующим цитологическим исследованием и кольпоскопическим контролем 1 раз в год.

Приобретенная эктопия требует ликвидации воспалительного процесса в зависимости от выявленной этиологии, коррекции гормональных нарушений или назначения гормональной контрацепции и на этом фоне — деструкции очага.

При этом в отсутствие ВПЧ проводятся химическая коагуляция солковагином, поверхностная криодеструкция, трансцервикальная криодеструкция, лазерная вапоризация, радиохирургическая коагуляция, диатермокоагуляция.

При наличии ВПЧ деструкция очага осуществляется теми же методами на фоне дополнительно проводимой системной противовирусной терапии с последующим цитологическим и кольпоскопическим контролем 1 раз в 6—12 мес. При обширных поражениях предпочтительнее использовать лазерную вапоризацию, радиохирургическую коагуляцию или фульгурацию.

Рецидивирующая эктопия требует детального анализа предыдущего диагноза и оценки правильности ранее проведенного лечения.

При подтверждении диагноза у пациенток с отсутствием ВПЧ (необходимость биопсии зависит от данных цитологического исследования и кольпоскопии) для деструкции очага необходимо использовать иной метод лечения, чем в первом случае; предпочтительны трансцервикальная криодеструкция, лазерная вапоризация, радиохирургическая коагуляция. При рецидивирующей эктопии у пациенток с наличием ВПЧ обязательна прицельная биопсия. При подтверждении диагноза производится удаление очага (ультразвуковой скальпель, электроконизация, лазерная эксцизия, радиохирургическая эксцизия) на фоне системной противовирусной терапии с последующим гистологическим исследованием иссеченной шейки.

Если эктопия сочетается с множественными кистами шейки матки, рубцовой деформацией, невыраженным эктропионом, то также показано иссечение патологического очага (лазерная эксцизия, радиохирургическая эксцизия, электроконизация, эксцизия ультразвуковым скальпелем).

При наличии ВПЧ указанные операции проводят на фоне противовирусной терапии, в случае отрицательных цитологического и кольпоскопического заключений — без предварительной прицельной биопсии, но с тщательным гистологическим исследованием иссеченной ткани.

При сочетании эктопии с множественными кистами возможен и другой подход: сначала проводится электропунктура, затем — трансцервикальная криодеструкция.Лейкоплакия. Наиболее предпочтительными методами лечения при простой лейкоплакии (отсутствие атипичных клеток в биоптате и соскобе из цервикального канала) у нерожавших женщин является проведение лазерной вапоризации, радиохирургической коагуляции и фульгурации, но возможны также и химическая коагуляция солковагином, поверхностная криодеструкция.

У рожавших женщин, кроме вышеперечисленных методов, используются диатермокоагуляция и трансцервикальная криодеструкция (при локализации процесса вокруг цервикального канала).

При обширных поражениях оптимальным является проведение лазерной вапоризации и радиохирургической коагуляции или фульгурации, иногда в два этапа: сначала — лечение поражений шейки, затем терапия патологии влагалищных сводов.