Какие вопросы задают при растройстве личности в психбольнице

Что делать, если в семье есть психически больной — и он отрицает лечение

Зачастую люди с выраженными нарушениями психики не следуют рекомендациям врача, не принимают препараты и не соблюдают рекомендованный режим. Это происходит, во-первых, из-за недооценки своего состояния: кажется, что если ничего не болит — то всё будто бы и хорошо.

Во-вторых, у ряда лекарств есть побочные эффекты: сонливость, тенденция к набору веса тела и другие неприятности — это действительно мешает полноценной жизни, поэтому многие склонны отказываться от медикаментов.

В-третьих, никто не хочет принимать лекарства пожизненно или продолжительное время: это не только вызывает экзистенциальную печаль, но еще и дорого и неудобно.

Кроме того, большое значение играет стигматизация психических расстройств в России: люди обращаются за психиатрической помощью только в самых крайних случаях, поэтому огромное количество больных остается без обследования и лечения.

Больше 11 % нуждающихся в психиатрической помощи людей в течение первых двух лет заболевания не получают ее, потому что безуспешно «лечатся» у других специалистов.

При психических заболеваниях анозогнозия приводит к плачевным последствиям в первую очередь для самого страдающего: ухудшению состояния здоровья, несвоевременности лечения и осложнениям.

При этом тяжелое состояние очень медленно и трудно корректируется, а каждый срыв приводит к снижению адаптации и к ухудшению качества жизни, а родственникам зачастую приходится «расхлебывать» непростые ситуации: взятые в состоянии обострения кредиты, тяжелые конфликты с окружающими.

Самое опасное следствие отказа от лечения — суицид. Страдающий человек поглощен болезненными переживаниями и без помощи медикаментов нередко приходит к самоповреждению или попытке самоубийства.

Самая большая проблема в том, что больной человек может отгораживаться от мира, уходить в самоизоляцию и недооценивать свое состояние: ему может казаться, что он сильный и справится сам — но болезнь нередко оказывается сильнее.

В каком положении оказываются родственники больного

Непросто приходится и родственникам. Есть два типичных полюса переживаний, на которых оказываются его близкие.

Один полюс — это вина за поведение больного, стыд за то, что происходит в семье, и — как следствие этой вины — полное подстраивание под болезнь. Именно в этом причина гиперопеки, особенно характерной для семей алкоголиков и наркоманов.

Другой полюс — это, наоборот, отстранение. Люди выбирают игнорировать проблему не потому, что они жестокие, а из-за непонимания, растерянности и страха. В обоих случаях родственники часто стараются скрывать факт наличия в семье заболевания и боятся, что кто-то об этом прознает.

Из-за этого вся семья может постепенно оказаться в социальной изоляции, которая также может быть следствием стигматизации — негативного отношения общества к психически больным.

У людей отсутствуют четкие представления о том, что конкретно нужно предпринять, если тяжело больной человек отказывается лечиться.

Многие в бессилии обращаются на форумы, медицинские сайты: «помогите, моя мама злоупотребляет алкоголем и не хочет идти к врачу…», «как быть в ситуации, когда дочь страдает шизофренией и не хочет принимать препараты, назначенные врачом…», «с ней трудно жить, но к врачу идти она не хочет….»

Что закон говорит о принудительной госпитализации

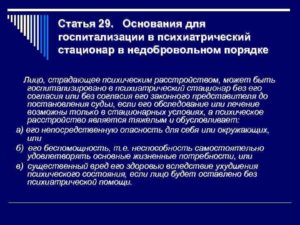

«Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, без его согласия либо без согласия одного из родителей или иного законного представителя до постановления судьи, если его психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжелым и обусловливает:

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи».

— Федеральный закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» от 02.07.1992 № 3185-1 ст 29 (ред. от 19.07.2018), статья 29: «Jснования для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке»

Только в указанных случаях можно госпитализировать человека принудительно: по решению суда или прокуратуры. В других ситуациях госпитализация проводится только с согласия человека, по рекомендации врача.

Принудительная госпитализация — всегда не лучший вариант. Любое насилие сопровождается психической травматизацией.

В итоге больной потеряет доверие к родственникам, их отношения приобретут враждебный характер, что никак не поможет страдающему, а только усугубит его состояние.

Как вести себя с человеком, страдающим от психического расстройства

По словам главного внештатного специалиста-психиатра Департамента здравоохранения города Москвы и главврача Психиатрической клинической больницы № 1 Г. П. Костюка, с больными, которые не поддаются на уговоры, «главное — не спорить, но и не соглашаться…»

Ни в коем случае родственникам не следует угрожать человеку, шантажировать, критиковать, запугивать. Важно сохранять спокойствие и доброту по отношению к страдающему, набраться терпения.

Больной может быть переменчив: то нуждаться в другом человеке, в его любви и теплоте, то быть замкнутым, отталкивать и требовать, чтобы его не беспокоили. Не стоит обижаться на больного человека. Ведь мы же не обижаемся на людей, которые не могут говорить в силу их заболевания.

Если у больного есть бредовые фантазии, то рекомендуется спокойно их выслушать и не показывать, что вы расстроены или огорчены, встревожены чем-то, можно даже и подыграть в такой ситуации.

Чтобы родственники психически больных могли чувствовать себя более уверенно, им необходима информация о болезни близкого, методах лечения, формах помощи непосредственно в сообществе людей с аналогичной проблемой. Эти сведения они могут получить на специальных курсах психообразования, которые регулярно проводятся в ПНД.

Какое отношение к происходящему стоит выработать

Родственникам больного следует осознавать, что, если психическое заболевание лечить, своевременно обращаться за помощью к специалистам, не стесняться говорить об этом с людьми, которых постигла похожая участь и комплексно подходить к вопросам лечения и реабилитации, то можно добиться хороших результатов.

Важно понимать, что острое состояние — не навсегда, его можно пережить, перетерпеть, лечить. Главное — верить в лучшее и искать помощи.

Естественно, негативных впечатлений и пугающих эмоций не избежать. Всё дело в том, что помощь в такой ситуации требуется не только больному, но и его окружению. Используйте релаксацию, прослушивайте спокойную любимую музыки, урвите возможность погулять в одиночестве, медитируйте.

О своей тревоге тоже важно говорить с врачом и согласиться на поддерживающую терапию: обстановка в семье, где проживает больной человек, может быть психотравмирующей для других ее членов.

Очень помогает относиться к тому, что случилось с близким, как к испытанию или уроку, который научит быть терпимее, научиться проявлять заботу, быть сильным, мудрым и смелым. Да, болезнь может вызывать стыд, страх или боль — но осознание, что вместе можно с этим справиться, дает надежду на благополучие и улучшает психологическую обстановку в семье.

Обязательно нужно дать всем время, особенно после острой фазы заболевания. Не дожидайтесь с нетерпением «быстрого скачка вперед», а содействуйте малым шагам вашего близкого с психическим расстройством — и радуйтесь им.

Как помочь человеку с психическим расстройством принять необходимость лечения

Если человек упрямо не идет на контакт и не хочет лечиться, можно поискать информацию о частных клиниках, вместе с врачом обсудить ситуацию и придумать грамотный выход.

Огорошивать человека тем, что ему нужно срочно лечь в больницу, не стоит. Если человек дееспособен, то отчасти он понимает, что с ним происходит что-то неладное, но, возможно, боится попадать в психиатрическую больницу, насмотревшись страшных фильмов или наслушавшись рассказов. Да и сама по себе тема психиатрии очень стигматизирована в России, что снижает доверие больных к психиатрам.

Врача можно вызвать на дом или представить больному как психолога или психотерапевта, который «просто поговорит», — это будет восприниматься страдающим не так болезненно.

Врач-психиатр поможет убедить человека начать принимать лекарства.

Если душевнобольной никак не соглашается на госпитализацию, а она ему действительно необходима, то можно пойти на хитрость и сказать, что в больницу нужно лечь на обследование, чтобы доказать, что он (она) абсолютно здоров и диагноз врача неверный. Или объяснить, что необходимо сдать анализы для отмены диагноза, а сделать это можно только в больнице.

Современная психиатрия потихоньку переходит на амбулаторную форму на «западный манер», когда не требуется госпитализация.

Лечение происходит дома, а не в стационаре, что способствует адаптации людей с психическими расстройствами и не стигматизирует их. Это в итоге позитивно влияет на быстрое восстановление и социализацию.

Чего нельзя говорить больному

По словам врача-психотерапевта Михаила Бурдина, при разговоре с больным нельзя употреблять фразы-прогнозы, предсказания:

«Ты сопьешься!»

«Тебя уволят с работы!»

«Ты посадишь печень!»

«Дети не будут тебя уважать!»

«Ты закончишь как твой отец!»

«Ты нас в гроб загонишь!»

Всё это прогнозы. Они могут быть сколько угодно справедливыми, однако эти слова не будут иметь никакой пользы: больной сразу начнет защищаться. Нужно уметь отделять реальные события от своих обобщений.

Что можно говорить больному

Люди с самыми различными психическими расстройствами (алкоголизм, шизофрения, депрессия) могут быть очень чувствительны к поведению окружающих.

Поведение близких таких людей должно быть основано на заботе и желании помочь. Не для всех подходят стандартные фразы: «успокойся…», «всё будет тип-топ..», «возьми себя в руки…» — они вообще зачастую не работают.

Психически больной живет в своем мире, и здесь нужна чуткость родственников к его состоянию.

Можно осторожно поинтересоваться: «Как ты себя чувствуешь?» Стараться задавать открытые вопросы в ненавязчивой форме: «Расскажи… Что ты ел (ела) на завтрак? О чем думаешь?» Важно стимулировать больного рассказывать, развернуто отвечать — это поможет лучше его понять. Если он не хочет разговаривать, то заставлять нет смысла, лучше попробовать немного позже опять возобновить разговор.

Ваша собственная открытость, рассказ о себе поможет раскрыться и больному человеку.

Старайтесь сохранять спокойствие и доброжелательность.

Что, если родственники ошибаются

К сожалению, родственники не всегда понимают странности близкого человека и могут напрасно паниковать. Паника — часто проецирование на другого своих трудностей или проблем (тревога, злость, агрессия). Такой человек может не принимать наличие проблем у себя, отрицать их, подавлять и сваливать на другого.

Ситуации необоснованной тревоги в семье бывают достаточно разнообразные.

Молодому человеку родители могут заявлять, что что он псих и они хотят сдать его в психиатрическую больницу. Тогда как он просто художник, которому не повезло родиться в провинции, где не понимают его странностей, его картин, замкнутости или чудаковатого поведения. Защищает ли его закон в такой ситуации?

Да, закон о психиатрической помощи его защищает: он имеет право отказаться от лечения — в таком случае оснований для принудительной госпитализации нет, и никто его никуда не заберет.

Как самому проверить, всё ли в порядке

Если вы отказываетесь от еды, плохо спите, видите во сне кошмары, чувствуете разбитость, замечаете странные вещи, мысли быстро текут в голове или, наоборот, ощущается вялость, медлительность; не можете ходить на работу или учебу, чувствуете душевную боль и безнадежность, слышите в голове какой-то голос; если люди кажутся вам преследующими и враждебными, если вы подозреваете, что вас хотят отравить, чувствуете сильную тревогу, и всё это мешает вашей нормальной полноценной жизни — то и правда пора к доктору.

Если же вы вполне довольны своей жизнью и только конфликты в семье и на работе ее портят, то можно попробовать обратиться к психологу для решения трудностей в межличностных отношениях — расстройства у вас, скорее всего, никакого нет.

По причине бурного развития фармакологии в психиатрии нам часто кого-то хочется отправить к психиатру, но для этого есть только очень ограниченные условия. В психиатрическую больницу или в частную психиатрическую клинику нужно обращаться только по необходимости.

Всем: от ревнивцев до меланхоликов и от творческих личностей до обыкновенных мудаков — вариант обращения к врачу-психиатру не подходит!

Возможно, кому-то и нужна коррекция поведения, но для этого достаточно психолога или психотерапевта.

Инвалидность по психическому заболеванию

Время чтения: ~6 минут Ирина Смирнова 12597

Психические расстройства в той или иной степени встречаются у 20–25% населения. Тяжелая степень заболевания приводит к утрате трудоспособности, навыков самообслуживания. Для оказания социальной и финансовой помощи таким пациентам оформляют инвалидность по психиатрии.

Этот процесс занимает определенное время и имеет свои особенности. Родственники лиц с ментальными нарушениями не всегда владеют полной информацией о проведении обследования, порядке направления на медико-социальную экспертизу, льготах и ограничениях для таких инвалидов.

Порядок направления на МСЭ

При обращении лица трудоспособного возраста за медицинской помощью врач-психиатр оценивает его состояние и принимает решение о дальнейшей тактике. Если пациент фактически не может работать, ему оформляют лист временной нетрудоспособности и определяют режим лечения. В зависимости от выраженности расстройств, угрозы для жизни и здоровья пациент может проходить терапию:

- в амбулаторных условиях;

- в дневном отделении;

- в круглосуточном стационаре.

Если в ходе лечения признаки утраты трудоспособности сохраняются, больничный лист продлевают. При неблагоприятном прогнозе через 4 месяца больной подлежит направлению на медико-социальную экспертизу (МСЭ) для установления инвалидности. После освидетельствования возможно три варианта развития событий:

- Больному дают инвалидность первой, второй или третьей группы.

- Отказывают в признании инвалидом и рекомендуют выходить на работу.

- Направляют на долечивание или дообследование в медицинское учреждение с явкой на комиссию позже.

При обращении за помощью лиц пенсионного возраста или их родственников врач оценивает степень нарушения психических функций и рекомендует курс лечения в течение 4 месяцев.

Чаще это больные с токсическими, сосудистыми или атрофическими поражениями головного мозга (после инсультов, артериальной гипертензии, болезни Альцгеймера, хронического алкоголизма).

При явно неблагоприятном для пациента прогнозе длительность лечения перед направлением на инвалидность может быть уменьшена.Важно! Инвалидность по психическому заболеванию после черепно-мозговой травмы, инсульта или операции на головном мозге оформляют не ранее, чем через 6 месяцев. До истечения этого срока вопросами нетрудоспособности занимается невролог.

Перед оформлением документов на комиссию пациент проходит полное обследование, которое включает в себя:

- экспериментально-психологическое исследование;

- электроэнцефалографию с консультацией невролога;

- результаты лабораторных исследований крови, мочи;

- инструментальные методы диагностики (компьютерная или магнитно-резонансная томография, исследование сосудов шеи и головного мозга).

Перед прохождением МСЭ важно иметь все результаты лабораторных и инструментальных методов диагностики

При необходимости пациента осматривают другие узкие специалисты с оформлением соответствующего заключения. Госпитализацию в круглосуточный стационар осуществляют только по медицинским показаниям, «ложиться в больницу» даже перед первичным выходом на инвалидность не обязательно.

При каких заболеваниях пациенту оформляют нетрудоспособность

Порой больные обращаются к психиатру с просьбой оформить пенсию. Они сообщают о невозможности трудоустроиться, интересуются льготами, а также тем, при каких болезнях дают инвалидность.

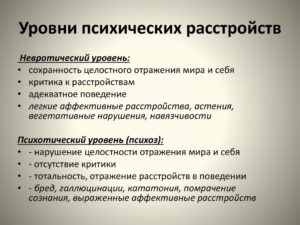

Комиссия принимает решение о направлении на МСЭ не всех лиц, наблюдающихся у психиатра. Например, пациент с неврозом не может рассчитывать на признание его утратившим трудоспособность.

Однако при выраженности симптомов болезни он может пройти обследование для смены диагноза и проведения трудовой экспертизы.

Основная масса инвалидов по психическому заболеванию страдает такими расстройствами:

- шизофрения;

- аутизм;

- олигофрения (умственная отсталость);

- органические поражения головного мозга;

- деменция (слабоумие);

- эндогенные аффективные расстройства.

Группы инвалидности

Чтобы принять решения о наличии стойкой утраты трудоспособности, специалисты оценивают степень нарушения следующих функций психики:

2 группа инвалидности при шизофрении

- поведение,

- сознание,

- память,

- внимание,

- мышление,

- интеллект,

- эмоции,

- волевая сфера.

В зависимости от выраженности изменений личности бюро МСЭ признает человека инвалидом первой, второй или третьей группы. Инвалидность 3 группы оформляют пациентам с умеренными нарушениями психических функций. Такие больные получают трудовые рекомендации. Они могут работать в щадящих условиях: с меньшей продолжительностью смены, другими нормативами по выполнению плана.

Инвалидность 2 группы могут дать пациентам с выраженными расстройствами психики. Их состояние характеризуется более частыми обострениями (декомпенсациями), нарушения основных функций позволяют им работать непродолжительное время – по 2–3 часа в день и только в специально созданных условиях.

Инвалидность 1 группы дают пациенту, у которого обнаружено тяжелое психическое расстройство. Утрачивается не только способность к труду, но и к самообслуживанию.

Ввиду выраженности нарушений памяти, мышления, тяжелой психотической симптоматики такие больные нуждаются в постоянном постороннем уходе.Первично инвалидность 2 и 3 групп оформляют на 1 год, а 1 группы – на 2 года. Пожилым больным с деменцией пенсию назначают пожизненно. При повторной явке психиатрическая МСЭ продляет инвалидность на 1 год или дает группу бессрочно. Срок от первичного выхода до оформления инвалидности без дальнейшего переосвидетельствования определяют в индивидуальном порядке.

Индивидуальная программа реабилитации

При оформлении группы инвалидности по психическому заболеванию больной или его родственники получают на руки индивидуальную программу реабилитации (ИПРА).

В этом документе подробно расписаны рекомендации по объемам медицинской или социальной помощи, перечень индивидуальных средств реабилитации, необходимых пациенту, рекомендации по труду (условия, должности) или учебе больного, данные о направлении в специализированный дом-интернат.

Пациент получает помощь в том лечебном учреждении, в котором наблюдается. Так, в программе реабилитации могут быть указаны:

- психологическая и лечебная помощь с указанием кратности плановых госпитализаций;

- сопровождение социального работника больницы при оформлении пенсии, льгот;

- необходимость в консультации юриста.

Так, при оформлении инвалидности по психическому заболеванию пациенту могут выписать средства гигиены (адсорбирующее белье, подгузники), если имеются нарушения подвижности или у больного недержание мочи, кала. При наличии заключений других специалистов в ИПРА указывают и средства технической реабилитации (матрацы, кресла-каталки, слуховые аппараты, ортезы, обувь и другие изделия).

Важно! Получить гигиенические или технические средства бесплатно инвалид может даже при монетизации соцпакета.

Пациенты часто спрашивают врача о том, какие могут быть плюсы или минусы получения инвалидности. Следует перечислить основные положения.

Лица с инвалидностью по психическому заболеванию переводятся в группу диспансерного наблюдения.

Это ограничивает их в возможности трудоустройства на отдельные виды работ, оформлении лицензии на оружие и не позволяет заниматься усыновлением или становиться опекунами взрослых людей.

При наличии проблем с жильем инвалиды 1 и 2 групп могут претендовать на улучшение своих квартирных условий. Если больной не может обслуживать себя в полном объеме, его посещает социальный работник: оплачивает квитанции, приносит продукты, лекарства. Для оформления такой помощи инвалид должен представить заключение о возможности надомного обслуживания.

Психические заболевания находятся на четвертом месте по частоте получения пациентами статуса нетрудоспособности

Пациенты, не монетизировавшие соцпакет, могут получать льготные лекарственные препараты согласно списку.

А при сопутствующих болезнях (например, астма, бронхит, артрит) и отсутствии противопоказаний по психическому состоянию они проходят лечение в санатории 1 раз в год.

Сдача выпускных экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) у инвалидов происходит в щадящих условиях. При оформлении в дом-интернат места в первую очередь получают инвалиды 1 группы.

Оформление инвалидности по психическому заболеванию дает возможность получать пенсию при невозможности трудоустроиться или удержаться на работе, бесплатные лекарства, гигиенические и технические средства реабилитации. Если состояние здоровья пациента стабилизируется, комиссия не признает его инвалидом.Длительность лечения

Длительность курса определяется исключительно лечащим врачом, исходя из специфики болезни, индивидуальных особенностей организма и восприимчивости к терапии!

Не существует строго регламентированных сроков для лечения определенных болезней. У разных пациентов с одним и тем же «диагнозом» мы наблюдаем различные сроки лечения и даже разные результаты терапии.

Пациент или его близкие не должны мешать лечению своими настояниями по изменению сроков и интенсивности лечения. Но, как показывает практика, это получается не всегда.

Значительная часть пациентов и особенно их близких склонны к манипуляции относительно сроков и интенсивности терапии в сторону увеличения. За счет преувеличения тяжести симптомов, о которых они рассказывают врачу, за счет собственных просьб и своих опасений ухудшения состояния они стремятся оттянуть момент выписки из больницы.

И наоборот, многие пациенты (реже их близкие) пытаются повлиять на врача для укорочения длительности терапии. У пациентов есть право по собственной инициативе отказаться от необходимого лечения и врачи в этом случае ничего (кроме как попытаться разубедить) сделать не могут.

Близких и родственников пациентов не должны пугать кажущиеся длительными (или короткими) сроки лечения. Рекомендованная длительность терапии имеет целью победить болезнь и добиться того, чтобы болезненные приступы не возвращались.

Отдельно следует сказать о тех случаях, когда врачи не могут точно спрогнозировать сколько времени потребуется пробыть в стационаре для проведения лечения. Такое может быть при впервые возникших психозах с неустановленными причинами и механизмами развития, нервных срывах, реактивных состояниях.

В таких ситуациях врачи определяют необходимость продолжения лечения ежедневно, исходя из динамики состояния. От близких больного здесь потребуется терпение.

Средняя продолжительность лечения

Ниже приведем среднестатистические сроки лечения в стационаре психиатрической и психотерапевтической клиники при разных заболеваниях психики и нарушениях поведения, а так же длительность терапии после выписки из больницы.

Данные взяты из реальной клинической практики. Напоминаем, что эти сроки не являются стандартами!

| Заболевание | Степень выраженности, тяжесть состояния | Ср. сроки госпитализации | Ср. сроки лечения после выписки из стационара |

| Психоз | тяжелый | 60 дней | 2 года |

| средней степени тяжести, впервые возникшие острые психозы | 30 дней | 12 месяцев | |

| не выраженная психотическая симптоматика, обострение хронических психозов | 10 дней | 6 месяцев, при хронических психозах много лет | |

| Пограничные психические расстройства (неврозы, расстройства личности, реактивные состояния) | выраженная симптоматика | 30 дней | 12 месяцев |

| средняя степень выраженности симптомов | 10 дней | 6 месяцев | |

| легкая выраженность симптомов | несколько дней (1-5) | 30 дней | |

| Панические атаки, тревожные расстройства | длительно текущие тревожные расстройства, фобии, генерализованное тревожное расстройство | 30 дней | 1,5 года |

| смешанное тревожное и депрессивное расстройство, неврастения | 15 дней | 12 месяцев | |

| панические атаки впервые выявленные | 10 дней | 6 месяцев | |

| Депрессия | тяжелая депрессия, депрессия с психозом, суицидальное поведение | 45 дней | 12 месяцев |

| средней степени выраженности депрессивная симптоматика, впервые возникший депрессивный приступ | 30 дней | 9 месяцев | |

| легкая выраженность депрессивной симптоматики | 10 дней | 4 месяцев | |

| Органические психические расстройства (последствия черепно-мозговых травм, нейроинфекций и интоксикаций, сосудистых нарушений мозга и т.п.) | тяжелые психозы с бредом и обманами восприятия | 45 дней | 2 года |

| «органические» психозы средней степени тяжести, острые психозы на фоне деменции, делирий | 30 дней | 12 месяцев, при деменции – постоянное наблюдение всю жизнь | |

| органическое расстройство личности, пограничные «органические» расстройства (нарушения сна, настроения, двигательные нарушения) | 21 день | 12 месяцев | |

| астеническое состояние | 10 дней | 6 месяцев | |

| Шизофрения, шизоаффективное расстройство | 30 дней | постоянно | |

| Алкогольная зависимость | алкогольная зависимость в сочетании с психическими расстройствами, 3-я стадия алкогольной зависимости | 30-45 дней | 2 года, при 3-й стадии – всю жизнь |

| 2-я стадия алкогольной зависимости | 21 день | 12 месяцев | |

| 1-я стадия и начало 2-й стадии алкогольной зависимости | 10 дней | 12 месяцев | |

| Вывод из запоя, снятие отравления, устранение похмельного состояния, отрезвление (указанные мероприятия не являются лечением алкогольной зависимости) | 1-2 дня | нет | |

| Наркотическая зависимость | 2-я и 3-я стадия зависимости, сопутствующие психические расстройства | 45 дней | 3 года |

| 2-я стадия зависимости с сохраненной критикой к заболеванию, реабилитационным потенциалом | 30 дней | 3 года | |

| 1-я стадия зависимости | 10 дней | 12 месяцев |

Как видно из таблицы, при психических расстройствах и нарушениях поведения средние сроки лечения после выписки из стационара длительные: исчисляются месяцами и даже годами.

Различные методики лечения имеют свою длительность применения.

Длительность фармакотерапии (прием лекарств)

Фармакотерапия при лечении психических расстройств и нарушений поведения делится на:

- Активную. Проводится, как правило, на ограниченный срок не более 1-2 месяца для снятия болезненного состояния.

- Поддерживающую. Проводится после того, как состояние стабилизировалось. Может длиться месяцами и годами.

Такие группы препаратов как транквилизаторы и нейрометаболическая терапия применяются короткими курсами, а антидепрессанты, нормотимики, нейролептики могут применяться длительно (при необходимости, всю жизнь).

Длительность немедикаментозного лечения

Физиотерапия применяется ограниченными курсами (от 10 до 30 дней), которые могут повторяться (например, весной и осенью).

Психотерапия – это метод лечения, рассчитанный на длительные сроки. К примеру, среднестатистический курс такого распространенного вида психотерапии как когнитивно-бихевиоральная занимает несколько месяцев. Хотя существуют и однократные психотерапевтические занятия и тренинги рассчитанные на одно или несколько занятий (так называемая краткосрочная психотерапия).

Какие вопросы психиатры задают людям, чтобы определить шизофреников

Работа психиатра отличается от профессиональной деятельности любого другого врача соматической практики. Например, диагностика «душевных» заболеваний никак не похожа на привычную и анализы крови для выявления соответствующих признаков, в этом случае не берут. А как же психиатры выявляют, например, шизофреников?

Хроническое заболевание

Шизофрения – это эндогенное полиморфное психическое расстройство, характеризующееся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.

Наиболее частыми проявлениями этой болезни являются слуховые псевдогаллюцинации, но иногда они бывают и «зримыми», также к ним относятся параноидальный бред, либо дезорганизованность речи и мышления.

Последнее, чаще всего происходит на фоне значительной социальной дисфункции или органических нарушений в работе мозга.

Швейцарский психиатр первой четверти XX века, профессор медицины Эйген Блейлер, известный введением в научный мир диагноза шизофрения, относил к этому типу заболевания и биполярное расстройство, а также несколько других симптомов и синдромов, которые так или иначе, характеризуют собой длительное патологическое психическое состояние. На сегодняшний день все виды шизофрении достаточно хорошо изучены медиками.

Не смотря на многообразие симптоматики, существует множество лекарственных программ, имеющих положительное влияние на течение болезни, однако о полном излечении пациентов от диагностированной и подтвержденной шизофрении, говорить, увы не приходится.

Это заболевание – хроническое, обычно наследственное или возникшее на фоне органического, травматического поражения головного мозга.Но если шизофрения начала развиваться, то она обязательно себя проявит и это станет заметным у человека, особенно для специалистов.

Система диагностики

Диагностирование шизофрении осуществляется при помощи стандартных приемов и методов, которые используют специалисты. В настоящее время в мире имеется 2 системы, обозначающиеся как DSM-5 и МКБ-10.

Первое — Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, которое практикуется лицензионными врачами Американской Психиатрической Ассоциации.

Второе, это — Международная классификация болезней Всемирной Организации Здравоохранения, используется в большинстве европейских стран, а также в России.

МКБ-10 включает в себя 2 этапа: один выполняет психиатр, другой — медицинский психолог.

Психиатр в своей работе использует клиническую беседу, которая имеет внятные и четкие критерии отнесения установленного набора феноменов, наблюдаемого в поведении пациента, к определенной нозологической единице.

Медицинские психологи в большей степени опираются на структурированное интервью, личностные опросники, проективные тесты и т.п. Для чего нужны такие сложности?

Специалисты одной из старейших в России клиник, Московской областной психиатрической больницы No2, имени В. И.

Яковенко, считают, что это обеспечивает большую объективность при постановке диагноза и дальнейшей разработке стратегии лечения.Ведь на вопросы некоторых тестов положительно могут ответить и психически здоровые люди, но обладающие собственными уникальными мыслительными способностями.

Противопоставление разных вещей

Например, психиатры помимо других критериев, используют тест, основанный на методе противопоставлений. Он выявляет так называемое «расширенное сознание» у пациентов, вероятно страдающих шизофренией. В тест могут входить такие вопросы: что общего у карандаша и ботинок? Или: что общего между вороном и письменным столом?

Если подумать логически, то по общим признакам это совершенно несопоставимые вещи. Обычному человеку чаще всего приходит на ум цвет, но он в вопросе не заявлен и не является решающим при ответе.

Однако шизофреники, на удивление, в основном отвечают правильно. Их сознание работает по-другому, они сразу ищут более мелкие и глубокие варианты.

Они сходу способны сказать, что ботинки и карандаш оставляют следы, а на столе пишут письма, ну а поскольку у ворона есть перо, то и им можно их написать.

Поистине гениальная логика и одаренные люди тоже могут додуматься до подобных ответов. Но только обычным гениям, как считают подмосковные психиатры, на придумывание правильных ответов понадобится некоторое время, а вот шизофреникам – нет. Они отвечают быстро. И в этой связи особенно ценно, что диагностику психиатрического заболевания осуществляют два специалиста, а не один.

LoveWowPoopSadHahaYayHeartAngry

«Психиатрический пациент ничем не отличается от любого другого»

Сотни книг, фильмов и устных преданийповествуют об ужасах, которые творятся за закрытыми дверями психиатрическихбольниц. Психиатр Наталья Ривкина, руководитель Клиникипсихиатрии и психотерапии ЕМС, подробно описала весь путь, которыйпроходит больной в психиатрической больнице, чтобы показать, что по большейчасти все эти ужасы – надуманные мифы.

Психиатрический стационар – это страшилкавсех времен и народов. Люди представляют себе разные ужасы, которые происходятза закрытыми дверями больницы. Мне бы хотелось приоткрыть эти двери – провестичерез все этапы госпитализации, чтобы читатели поняли, что в реальности все нетак страшно, как может показаться.

Как попадают в психиатрический стационар?

Во всем мире есть два пути попадания впсихиатрический стационар, и они не слишком отличаются от того, как экстренныепациенты попадают, например, в хирургическое отделение. Первый вариант –человек сам приходит к врачу и говорит, что у него проблемы.

Врач всоответствии с точными критериями может решить, что пациенту будет безопаснееоказать помощь в условиях стационара. Существуют четкие международные правила, какаясимптоматика указывает на необходимость госпитализации.

В каждой стране этиправила еще и подтверждены государственным законодательством в областиздравоохранения.

Второй вариант – это пациенты, которые не осознают своего заболевания и тяжестисвоего состояния и отказываются от лечения. Для них во всем мире существуетнедобровольная госпитализация через скорую помощь. Два основных показания длятакой госпитализации – суицидальный риск, если у пациента есть четкий план, какпокончить с собой, и агрессивное, опасное для других людей поведение.

Как принимают решение о госпитализации?

Психиатрическая диагностика основывается на клиническоминтервью. Искусство психиатра – в том, как он его преподносит. Опытные врачибеседуют с пациентом так, что он даже не замечает, что весь разговор – это на самом делеструктурированный опросник, который тестирует разные показатели мышления,восприятия, настроения, психоэмоционального функционирования.

Нужно понимать: психиатрические проблемы –биологические. Они связаны с изменением системы дофамина, серотонина и системыпередачи импульсов в головном мозге. Тем не менее единственный адекватныйинструмент диагностики в мире в настоящее время – это не лабораторные анализы,а клиническое интервью.

Многие пациенты опасаются, что разговор с врачом можетбыть субъективным, не точным методом. Вроде как если бы человеку показали анализкрови или МРТ, в котором диагностирована депрессия или шизофрения, то он бычувствовал себя увереннее в плане компетенции доктора.

Поэтому некоторыеклиники предлагают пациентам измерять уровень серотонина в крови, хотя на самомделе это профанация. Для определения уровня серотонина нужно измерять егонепосредственно в клетках мозга, нейронах. У нас нет туда доступа.Зато естьхарактерный факт – все исследования в мире, которые ведутся в области биологиипсихиатрических болезней, направлены на повышение эффективности лекарств, а нена то, чтобы разработать какие-то новые инструменты диагностики, которыепомогали бы увидеть болезнь.

Это означает, что клиническое интервью настолько достаточныйметод диагностики, что в научном мире даже нет заметных попыток его дополнить.

Как проходит недобровольная госпитализация?

Недобровольная госпитализация – этострессовый путь попадания в клинику и для врачей, и для пациентов. Но естьслучаи, когда избежать ее невозможно.

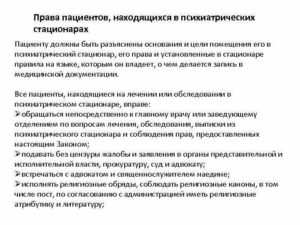

Принципиально важный момент, который должнапонимать семья, – не родственники госпитализируют пациента. Пациентагоспитализирует врач. Очень многие испытывают вину за то, что «упекли» близкогов больницу. Да и сами пациенты нередко упрекают их в этом. Важно понимать, что решение о госпитализации принимает только врач.

Как бы вы нихотели госпитализировать родственника, вы не можете этого сделать, пока врач неувидит достаточных оснований и показаний для госпитализации. Есть много уровнейзащиты пациентов, которые нацелены на то, чтобы избежать случайностей.

Принедобровольной госпитализации врач несет юридическую ответственность, ипациенту нужно сильно «постараться», чтобы его госпитализировали.

У частных клиник нет лицензии нанедобровольную госпитализацию, поэтому если пациент в ней нуждается, мывызываем скорую помощь. И даже притом, что мы врачи, от нас требуют детальных,четких обоснований, почему мы хотели бы вызвать психиатрическую скорую.

В нашемотделении некоторые из дежурных докторов одновременно работают в городскойпсихиатрической скорой помощи – это врачи, обладающие очень высокойкомпетенцией и навыками общения с пациентами. Они реально могут убедитьчеловека там, где простой врач бессилен.

Благодаря им недобровольная госпитализация частолишена драматизма, который мы себе представляем. Пациенты в возбуждении, частонапуганы и на самом деле готовы подчиниться, если с ними обращаться умело, невступая в конфронтацию. Врач говорит спокойно и быстро: «Одевайтесь, пойдемте,сейчас…» – и человек идет.

После госпитализации пациент в течение трехдней проходит освидетельствование у специальной независимой команды адвокатов,которая подтверждает либо опровергает показания для недобровольнойгоспитализации. Главный миф и страх – что человека против воли упекут вбольницу.На самом деле во всем мире существует обратная проблема – если пациент тяжело болен психическимрасстройством, но не проявляет агрессивного поведения или выраженногосуицидального риска и отказывается обращаться к врачу, родственники не могутчеловеку помочь.

По закону консультация и госпитализация невозможны безинформированного согласия пациента, то есть подписанной бумаги, где онподтверждает, что осознает, что его сейчас будет консультировать психиатр. Безэтого документа мы не имеем права с пациентом беседовать.

И нередко мы с этимсталкиваемся – к нам обращаются родные с просьбой о помощи, но мы бессильнычто-либо сделать без согласия пациента на лечение

Как устроен закрытый государственный стационар?

Недобровольная госпитализация происходит в отделение, куда родственникивойти не могут. Это касается и взрослой, и детской психиатрии. В большинстве случаевродители не знают, что там с детьми происходит, и это самый большой страх дляблизких пациента.

Отсюда и все мифы, связанные с насилием, причинениемфизического и морального вреда пациентам закрытого отделения. На самом деле любыемеры физического ограничения предпринимают исключительно для того, чтобы пациент не сделалчто-то опасное для себя.

Эта система работает одинаково во всем мире.